民法学の失敗の原因とその再生方法(その2) -あるものをない,ないものをあるという不遜からの脱却方法-

- 目次

- Ⅰ 問題の所在

- わが国の通説は,現行民法には,物権的請求権に関する明文の規定は存在しないとしているがそれは本当なのか?

- Ⅱ わが国の民法に存在する所有権に基づく請求権

- 1.所有権に基づく請求権は,わが国の民法においても,明文で規定されている

- A. わが国の民法にも,所有権に基づく返還請求権の規定が存在する

- B. わが国の民法にも,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権の規定が存在する

- C. わが国の民法は,占有訴権とともに物権本権に基づく請求権を認めている

- 2.現行民法が,一般的な物権的請求権について規定しなかった理由

- 3.所有権に基づく請求権の3類型

- 4.所有権に基づく請求権における,行為請求権と受忍請求権との関係

- A. 所有権に基づく妨害排除請求権について,行為請求と受忍請求とはどのように区別されているのか(民法233条)

- B. 所有権に基づく受忍請求権の典型例としての隣地への立ち入り請求権は,どのように位置づけられるべきか(民法209条)

- C. 所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権について,行為請求権はどのような要件の下で認められているのか(民法216条,234条)

- 5.所有権に基づく請求権の衝突の解消について(大判昭12・11・19民集16巻1881頁)

- A. 事実の概要

- B. 判決理由

- C. 判例批評

- 6.所有権に基づく請求権に付随する費用負担

- 7.所有権に基づく請求権の主体と相手方(最三判平6・2・8民集48巻2号373頁,最三判平21・3・10民集63巻3号385頁)

- A. リーディング・ケース

- B. 事実の概要

- C. 判決理由

- D. 判例批評

- 1.所有権に基づく請求権は,わが国の民法においても,明文で規定されている

- Ⅲ 結論

- Ⅳ 参考文献

- Ⅰ 問題の所在

Ⅰ 問題の所在

わが国の通説は,現行民法には,物権的請求権に関する明文の規定は存在しないとしているがそれは本当なのか?

わが国の民法には,占有訴権は別として,本権としての物権に関しては,所有権に基づく請求権を含めて,物権的請求権に関する明文の規定は存在しないというのが,[鳩山・物上請求権(1930)117頁]以来のわが国の通説であり,これまで,これに異議を唱える学説は存在しなかった。

わが国の通説を代表する我妻説([我妻=有泉コンメンタール民法(2013)345頁])も,以下のように述べて,わが国には,所有権を含めて物権的請求権についての規定は存在しないとしている。

動産の所有者は盗人に対してその返還を請求し,土地の所有者は隣地から倒れてきた樹木の除去を請求することができる。物権のこのような効力を「物権的請求権」または「物上請求権」という。民法は,占有についてこれを規定しているが,(§§198~200),その他の物権,ことに所有権については何の規定も設けていない。

しかし,この記述は,明文の規定(民法193条,および,民法233条)を参照するならば,誤りであることが分かる。その理由は,以下の通りである。

第1に,民法193条は,「占有物が盗品又は遺失物であるときは,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができる」と規定している。そして,我妻説によれば,民法193条における「物の回復を請求すること」とは,「所有権又は質権を回復することである」[我妻=有泉コンメンタール民法(2013)409頁]と解しているのであるから,民法は,所有権に基づく返還請求について「何らの規定も設けていない」のではなく,民法193条という明文の規定によって,「動産の所有者は盗人に対してその返還を請求」することができることを明文で規定しているといわなければならない。

第2に,民法233条第1項は,「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる」と規定している。枝が倒れずに境界線を越えただけで,土地の所有者は,隣地の所有者に対して,竹木の枝の切除を請求できるのであるから,竹木が倒れてきた場合にも,その枝の切除を請求できることは当然であろう。すなわち,土地の所有者は,民法233条のもちろん解釈として,「隣地から倒れてきた樹木の除去を請求できる」と解すべきである。

このように考えると,わが国の民法は,所有権に基づく請求権について,なんらの規定も設けていないというのは「あるものをない」とする根拠のない暴論であるといわなければならない。

Ⅱ わが国の民法に存在する所有権に基づく請求権

1.所有権に基づく請求権は,わが国の民法においても,明文で規定されている

先に述べたように,わが国の民法を調べてみると,以下のように,所有権に基づく請求権が明文で規定されていることが分かる。第1に,所有権に基づく返還請求権を規定しているのが,民法193条(盗品又は遺失物の回復)であり,第2に,所有権に基づく妨害排除請求権を規定しているのが,民法233条第1項(竹木の枝の切除)であり,所有権に基づく妨害予防請求権を規定しているのが,民法216条(水流に関する工作物の修繕等),および,民法234条(境界線付近の建築の制限)である。さらに,民法は,第4に,所有権に基づく受忍請求権についても,民法233条第2項(竹木の根の切取り)など,即時取得の規定,および,相隣関係に関する規定の中に,所有権に基づく請求権について,数多くの規定を用意している。これらの規定について,体系的に検討してみることにしよう。

A. わが国の民法にも,所有権に基づく返還請求権の規定が存在する

所有権に基づく返還請求権については,わが国の民法は,少なくとも,1箇条ではあるが,民法193条が占有者に対する本権に基づく返還請求権を規定している。

この条文(民法193条)は,善意取得の例外の条文として,占有の箇所に規定されているため,占有訴権であるかのように見える。しかし,その内容は,盗品または遺失物の所有者が,占有を失っていることを前提にして,盗品または遺失物の占有者に対して,本権に基づいて,その返還を求めることを認めた規定である。したがって,この規定が,占有訴権とは異なる所有権に基づく返還請求権を含んでいることについては,疑いの余地がない。

B. わが国の民法にも,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権の規定が存在する

わが国の民法は,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権について,少なくとも以下の3箇条の条文を有している。明文の規定であるため,それが,物権的請求権のうちの,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権,所有権に基づく返還請求権であるかどうかは,誰の目にも明らかである。それにもかかわらず,「所有権に基づく請求権については,わが国は明文の規定を欠いている」という誤った考え方が,4半世紀にわたって通説・判例となってきたこと,しかも,今なお,それが学説の一致した見解であることが,わが国の民法学の最大の悲劇であるといってよい。

第1は,民法216条(水流に関する工作物の修繕等)であり,相隣関係の規定に含まれているものの,ある土地とその隣地の関係に限定されているわけではなく,工作物による危険が及ぶすべての土地に関連しており,単なる相隣関係の範囲を超えて,所有権に基づく妨害排除・予防請求権の典型的な規定として位置づけることができる。

第2は,民法233条1項(竹木の枝の切除請求)であり,隣地の枝が境界線を越えて土地の所有権を妨害している場合について,その土地の所有権者は,隣地の所有権者に対して,枝を切除することによって妨害を排除するよう請求できることを明文で認めている(なお,民法233条2項については隣地の根の所有者に対して,自らが妨害排除を行うことを忍容するよう求める請求権であり,受忍請求権の問題として後に検討する)。

第3は,民法234条(境界付近の建築の制限)であり,民法234条1項の境界線から50センチメートルの距離を保つことなしに建物を建築しようとしている隣地の所有者に対して,建築の中止,または,建築の変更を求めるものであり,これが,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権(建築差止請求権)である。この請求権が,民法199条の占有訴権とは別個の「所有権本権に基づく請求権」であることも,疑いの余地がない。

C. わが国の民法は,占有訴権とともに物権本権に基づく請求権を認めている

わが国の民法が,一般論としても,物権的請求権を認めていることは,民法202条1項が,「占有の訴えは本権の訴えを妨げず,また,本権の訴えは占有の訴えを妨げない」と規定していることからも明らかである。なぜなら,上記の本権の訴え(いわゆる物権的請求権)が,占有訴権と併存することを前提としているからである。

そこで,民法202条の意味について,本権である所有権に基づく請求権としての民法234条(境界付近の建築の制限)と占有訴権である民法199条(占有保全の訴え),201条2項(占有保全の訴えの提起期間)とを例に挙げて,両者の関係を整理しておこう。

たとえば,ある土地の所有者Aの隣地の所有者BがAとの境界線から50センチメートルの距離を置かずに建物を建築しようとしたとする。

第1に,Aは,Bに対して,占有訴権を選択し,民法199条および201条2項に基づき,建築工事に着手した時から1年以内に「妨害の予防」として,工事の差止を請求することができる。第2に,Aは,Bに対して,本権の訴えを選択し,民法234条に基づき,建築工事に着手した時から1年以内に,「建築を中止」または建築の「変更」を請求することができる」。

このように,民法は,所有権に基づく請求権と占有訴権の両者を明文で規定し,かつ,所有者は,両者をともに利用することができるとしているのである。

なお,ここで注意すべきは,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権について,民法234条が消滅時効(または除斥期間)を定めていることである。後に述べるように,通説・判例は,いわゆる「物権的請求権は消滅時効にかからない」と考えている。しかし,民法は,そのような一般化はしていないのである。わが国の民法は,いわゆる物権的請求権といえども,消滅時効にかかる場合があることを民法234条(境界付近の建築の制限)によって明確に規定していることに留意しなければならない。

2.現行民法が,一般的な物権的請求権について規定しなかった理由

現行民法とは異なり,旧民法財産編36条は,本権に基づく請求権(本権訴権)と占有訴権との関係を,以下のように一般的に規定していた。

旧民法 財産編 第36条

①所有者其物の占有を妨げられ又は奪はれたるときは,所持者に対し本権訴権を行ふことを得。但動産及び不動産の時効に関し,証拠編に記載したるものは此限に在らず。

②又所有者は第199条乃至第212条に定めたる規則に従ひ,占有に関する訴権を行ふことを得。

現行民法は,旧民法財産編36条の規定を削除したのであるが,その理由は,それに反対したからではなく,「占有権及び時効に関する規定に因りて自から明らかなるが故」[民法理由書(1987)243頁]であり,旧民法財産編36条の考え方(本権訴権と占有訴権との併存)は,民法202条1項にそのまま受け継がれている。

言い換えると,いわゆる物権的請求権,特に,所有権に基づく請求権は,わが国の民法に明文(民法193条,216条,233条,234条など)をもって規定されている。そして,民法202条は,それを当然のこととして規定している。つまり,民法の立場は,占有訴権と本権訴権(所有権に基づく請求権,用益権(賃借権)に基づく請求権を含む)とがあれば十分であり,それ以外に,一般的な物権的請求権の概念を必要としてないのである。

このように考えると,わが国の学説が一貫して主張してきた「わが国には物権的請求権に関する明文の規定は存在しない」という誤った命題を金科玉条のように信奉し,それを補うために,ドイツ民法の条文に頼ってきた民法学のあり方自体が問われることになる。

むしろ,わが国の物権的請求権論は,民法の具体的な規定を考慮せずに,一般論を展開するものとなっているため,本来物権的請求権を認めるべきでない場合でも,安易に物権的請求権を認めるという問題を引き起こしている。

例えば,占有を伴わない抵当権についても,抵当権者による物権的請求権としての返還請求権まで認めている(最一判平17・3・10民集59巻2号356頁)。

最一判平17・3・10民集59巻2号356頁

抵当不動産の占有者に対する抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,当該占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる。

この最高裁判決に対しては,批判的な学説があるものの,これを支持するのが多数説となっていることから,わが国の物権的請求権論は,危険な理論へと変化しており,わが国の物権的請求権論は,「ないものをある」とする点で,ドイツ民法を越えて,暴走しているといわざるをえない。

なぜなら,物権的請求権について,一般的な規定を有するとされるドイツ民法においては,質権のように占有を伴う物権については,所有権に基づく請求権の規定が全面的に準用されているが(ドイツ民法1227条),抵当権については,所有権に基づく請求権の準用はなく,妨害排除・妨害予防のみが認められる(ドイツ民法1133条-1135条)というように,それぞれの権利に応じた適切な対応がなされているからである。

3.所有権に基づく請求権の3類型

物権的請求権には,物権的妨害排除請求権,物権的妨害予防請求権,物権的返還請求権の3種類があるというのが通説である。この3種類は,わが国の民法が占有訴権として規定してる占有保持の訴え(民法198条),占有保全の訴え(民法199条),占有回収の訴え(民法200条)に対応しており,その占有訴権の名称ではなく,その内容が,以下のように,「妨害の停止」(民法198条),「妨害の予防」(民法199条),「物の返還」(民法200条)となっていることに由来している。

第198条(占有保持の訴え)

占有者がその占有を妨害されたときは,占有保持の訴えにより,その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

第199条(占有保全の訴え)

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

第200条(占有回収の訴え)

①占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

②占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし,その承継人が侵奪の事実を知っていたときは,この限りでない。

これらの占有訴権は,占有を伴う物権を有する者(本権者)は,当然に,これを利用できる。また,占有に関する本権には,賃借権者,受寄者等も含まれるのであり,占有を伴う債権も本権となるので,債権者においても,占有訴権を利用することができる(民法202条)。反対に,物権であっても,占有を伴わない物権,たとえば,先取特権,抵当権等は,占有訴権を有しない。

物権的請求権について,一般的な規定を有するとされるドイツ民法においても,質権のように占有を伴う物権については,所有権に基づく請求権の規定が全面的に準用されているが(ドイツ民法1227条),抵当権については,所有権に基づく請求権の準用はなく,妨害排除・妨害予防のみが認められる(ドイツ民法1133条-1135条)というように,それぞれの権利に応じた適切な対応がなされている。

4.所有権に基づく請求権における,行為請求権と受忍請求権との関係

所有権に基づく請求権に関しては,誰が相手方の行為を請求できるのか,それとも,所有権者が自力で妨害を排除することを相手方に受忍するように求めることができるだけなのかが問題となる。この問題については,以下の順序を追って考察するのが適切である。

第1に,1つの条文の中で,所有権に基づく妨害排除に関して行為請求権と受忍請求権とをかき分けている民法233条について分析する。第2に,受忍請求権に特化して,隣地への立ち入りを認めることを規定している民法209条について分析する。第3に,妨害排除・妨害予防を含めて,行為請求権を規定している民法216条と234条とを,請求権の主体と相手方の特定の問題を含めて考察する。

A. 所有権に基づく妨害排除請求権について,行為請求と受忍請求とはどのように区別されているのか(民法233条)

行為請求権と受忍請求権との違いを明確に規定しているのは,民法233条である。民法233条1項は,甲土地(隣地)の竹木の枝が境界線を越えて乙土地の所有権を妨害している場合に,乙土地の所有者に,その枝を切除するように請求する権利(所有権に基づく妨害排除請求権)を認めている。

これに対して,甲土地(隣地)の竹木の根が境界線を越えて乙土地の所有権を妨害している場合には,乙土地の所有者に,その根を切り取ることを認めている。これは,一見,自力救済を認めたものであるかのように見えるが,実は,乙土地の所有者が自ら妨害排除を行うことを甲土地(隣地)の所有者が受忍しなければならないという義務が法律によって課され,その結果,乙土地の所有者は,妨害目的物の所有者である甲土地(隣地)の所有者に対して,妨害を排除することを受忍せよとの受忍請求権を取得しているのである。

同じ土地所有権を妨害する物でありながら,竹木の枝と根とを区別したのは,なぜか。それは,以下の2つの考慮によるものと考えられる。

第1は,民法211条1項に規定されている原理であるが,権利者にとって「必要であり,かつ,他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」という,所有権に基づく請求権に関する根本原理としての「必要かつ損害最小限の原理」への考慮が働いていると考えられる。

甲土地の竹木の枝が乙土地の境界線を越えているときに,乙土地の所有者に妨害排除請求権を認める場合には,乙土地の所有者が甲土地の境界を越えて切除するのではなく,甲土地の所有者にその枝を切除させる方が,損害を最小限に抑えることができる。なぜなら,甲土地の所有者は,妨害を除去するために,枝のどの部分から切除するかを決定することができからである。しかも,場合によっては,その竹木を移植することによって,乙土地の所有権の妨害が停止され,かつ,甲土地の所有者にとっても損害が全くないという結果を実現することも可能となる。

これに対して,甲土地の根が乙土地の境界線を越えているときに,乙土地の所有者に妨害排除請求権を認める場合は,甲土地の所有者が乙土地の境界を越えて根を切り取るのではなく,乙土地の所有者にその根を切り取らせる方が,損害を最小限に抑えることができる。乙土地の所有者は,根を元から切り取るのではなく,妨害が生じている部分だけを切り取るという選択をすることによって,甲土地の所有者の損害を最小限に抑えることが可能となるからである。

第2は,妨害が妨害する側の者の目に見えるか,目に見えないかの区別(帰責性への考慮)があると考えられる。目に見える妨害の場合には,妨害をしている方(枝をはみ出させている帰責性のある甲土地の所有者)に妨害排除義務を課すのが適切である。これに対して,妨害が目に見えない場合には,帰責性のない妨害者ではなく,妨害を受けている側(根によって妨害を受けている乙土地の所有者)に相手方への受忍請求権を与えるのが適切である。

甲土地の竹木の枝が,見える部分で隣地である乙土地の所有権を妨害している場合には,甲土地の所有者に帰責性があるため,乙土地の所有者に相手方に対する行為請求権(枝を切り取るという行為請求権)を認めるのが妥当である。これに対して,甲土地の竹木の根が見えない部分で隣地である乙土地の所有権を妨害している場合には,甲土地の所有者には帰責性が認められないため,乙土地の所有者に行為請求権を与えるのではなく,相手方に対する受忍請求権(根の切り取りを受忍せよとの権利)を認めるのが妥当である。すなわち,妨害者に帰責性がある場合には,所有者に行為請求権を与え,妨害者に帰責性がない場合には,所有者に行為請求権ではなく,受忍請求権を認めるのが適切である。すなわち,所有権に基づく請求権のデフォルト値(初期値)は,受忍請求権であるということになる。

物権的請求権のデフォルト値(初期値)は,受忍請求権であるという考え方は,阪神淡路大震災のように,不可抗力によって甲土地の建物や竹木が倒れて乙土地の所有権を侵害している場合を想定してみるとよくわかる。このような場合には,所有権に基づく請求権を絶対視して,甲土地の所有者に対する乙土地の所有者の行為請求権を認めるのは適切ではなく,逆に,甲土地の所有者が,乙土地に立ち入って後片付けをすることを認める,すなわち,妨害者である甲土地の所有者の方に,乙土地の所有者に対する受忍請求権(立入請求権)を認めるのが妥当であろう。このように,所有権に基づく受忍請求権は,妨害者に帰責性のない場合の解決方法として,デフォルト値(初期値)として尊重することが適切である。

B. 所有権に基づく受忍請求権の典型例としての隣地への立ち入り請求権は,どのように位置づけられるべきか(民法209条)

受忍請求権を考える上で,重要な論点のひとつに,たとえば,甲土地の所有者の洗濯物が風で飛ばされて乙土地の上に落下したり,甲土地でボール遊びをしていてボールが,乙土地に飛んでいったりしたような場合に,甲土地の所有者は,乙土地に立ち入って洗濯物やボールを探して引き取ることを要求できるかどうかである。この点について,ドイツ民法には,以下のような明文の規定がある(ドイツ民法867条)。

§867

BGB(占有者の探索・引取の忍容請求権)

物が占有者の支配を離れて他人の占有する土地の上に移動した場合に,土地の占有者がその物を自己の占有に移転しない間は,その物の探索(Aufsuchung)及び引取り(Wegschaffung)を忍容しなければならない。その場合において,土地の占有者は,探索及び引取りによって受けた損害の賠償を請求することができる。また,損害発生のおそれがあるときは土地の占有者は,担保の供与があるまで,探索及び引取りを拒絶することができる。ただし,遅延によって損害が生じるおそれがあるときは,探索及び引取りを拒絶することができない。

わが国には,上記のような他人の土地への立入忍容請求権についての明文の規定がない。このため,このような請求権は,物権的請求権の3つの類型に該当せず,第4の類型として独立した類型と考えるべきであるとの主張がなされている[山田・引取請求権(1983)1頁以下]。

しかし,このような請求権は,先に述べたように,所有権に基づく妨害排除請求権について,相手方が進んでその義務を履行しようとするものに過ぎない。すなわち,これは,妨害排除義務を負う側の方から,自ら妨害排除を行うことの認容を求めるものに過ぎず,妨害排除に関する忍容請求権として位置づければ足りる。

確かに,民法233条2項(竹木の根の切り取り)の場合には,妨害を受けた乙土地の所有者から,根の所有者(甲土地の所有者)に対して,根の切り取りを受忍する請求権を認めている。しかし,一定の要件を満たした場合には,逆に,根の所有者(甲土地の所有者)が自ら妨害を排除すること,すなわち,乙地に立ち入って根を切り取ることの認容を請求することを認める方が効率的な場合もありうる。その場合が,「必要かつ損害最小限」の原則(民法211条1項)を満たす場合には,甲土地の所有者からの乙土地への立入受忍請求権が認められるべきであろう。

民法の相隣関係の最初の規定である民法209条が,隣地への立入受忍請求権を規定していることは,この意味で,重要な意義を有するといえよう。したがって,立入受忍請求権を物権的請求権の第4類型とすることを提唱する学説[山田・引取請求権(1983)1頁以下]

が,条文上の根拠として民法209条の類推を示唆しているのは,むしろ,当然のことといえよう。

このようにして,わが国の民法は,所有権に基づく請求権について,所有権に基づく返還請求権(民法193条),所有権に基づく妨害排除請求権(民法216条,民法233条1項),所有権に基づく妨害予防請求権(民法216条,234条)の3類型ばかりでなく,所有権に基づく妨害排除・予防請求権を実現するために,権利者から妨害者に対する受忍請求権(民法233条2項),または,妨害者から所有者に対する受忍請求権(民法209条)といういわゆる第4の類型も認めており,条文の数は少ないとはいえ,内容的には,所有権に基づく請求権のすべての類型について,ドイツ民法に劣らない明文の規定を有していることが明らかになったと思われる。

C. 所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権について,行為請求権はどのような要件の下で認められているのか(民法216条,234条)

所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権に関して,侵害を受けた,または,侵害の恐れがある所有者から,妨害者に対して行為請求権が請求できるのは,妨害者に帰責事由がある場合であり,妨害者に帰責事由がない場合には,所有者には,行為請求権ではなく,妨害排除に関する受忍請求権が認められていることについては,民法233条,および,民法209条の分析を通じて明らかにした。

このことを,所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権に関して,所有者に行為請求権を認めた民法216条,234条を通じて再確認することにしよう。

民法216条は,土地に貯水,排水又は引水のために設けられた「工作物の破壊又は閉塞により,自己の土地に損害が及び,又は及ぶおそれがある場合には,その土地の所有者は,当該他の土地の所有者に,工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ,又は必要があるときは予防工事をさせることができる」と規定している。この場合において,工作物の破壊又は閉塞により,所有権侵害,または,損害の発生することは,工作物のある土地の所有者にとって予見可能であり,かつ,その回避が可能である。したがって,工作物の所有者に帰責事由があることは明らかであり,行為請求権が認められている。

また,民法234条の場合にも,所有権に基づく建築差止め,または,建築変更の請求権が認められるためには,建物を築造しようとする者に,民法234条1項の違反(境界線から50センチメートル以上の距離を保つべきことに対する違反)があることが要件とされており,したがって,行為請求権が認められている。

なお,民法234条は,物権的請求権について,1年間の除斥期間を認めており,所有権に基づく請求権は,時効にかからないという命題が,普遍的な命題ではないことを明らかにしている点でも注目に値する。

5.所有権に基づく請求権の衝突の解消について(大判昭12・11・19民集16巻1881頁)

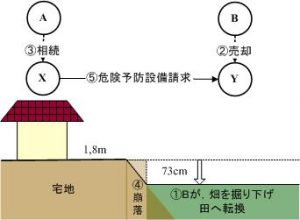

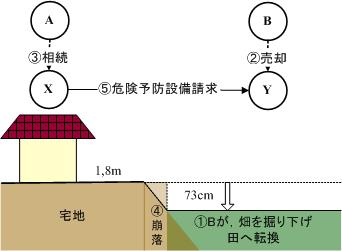

所有権に基づく請求権の法的性質,種類等が明らかになると,次に,所有権に基づく請求権間の競合の問題をも容易に解決することができる。以下の例は,境界を接する宅地と田との間で,土砂が落下して迷惑をしている田の所有者が妨害排除請求をすることができるのか,それとも,田を作る際に土砂が崩壊しないように配慮すべきであったことを理由に,家屋の崩壊のおそれがある敷地の所有者が,田の所有者に対して妨害予防請求をできるのかが争われた事例である(大判昭12・11・19民集16巻1881頁)

大判昭12・11・19民集16巻1881頁(危険予防設備請求事件)民法判例百選Ⅰ第46事件

土地の所有者は,其の隣地が自己の所有地内に崩壊するの危険ある場合に於ては,該危険が隣地所有者の行為に基きたると否とを問はず,又,隣地所有者に故意過失の有無を問はず,隣地所有者に対し該危険の防止に必要なる相当設備の施行を請求することを得るものとす。

A. 事実の概要

X(被控訴人,原告)の先代Aの所有宅地に隣接して畑を所有するBは,①昭和7年5月,その畑を掘下げて水田に変換するに際し,A所有の宅地との境界線上から垂直に掘下げたため,Aの宅地とBの水田との境界に直高約73cmの断崖を生じさせた。②Y(控訴人,被告)は昭和10年2月12日,Bからこの水田を買受けて所有権を取得し,③Xは同年3月30日,先代Aの死亡による家督相続の結果,Aの宅地の所有権を取得した。現在のところ,④XとYの両地の境界における断崖は,一部は斜面となり,一部はその下部において窪んで洞窟状となり,そのような断崖の状況は,過去においてX所有宅地の土砂がY所有水田内へ崩落したためであり,一方,X所有の宅地上には境界からわずか約1.8mを距てて住居としての家屋があり,しかも,Xの宅地の地質は砂地であるため,Xの宅地は将来,その断崖からYの水田内へ自然崩壊する危険が生じている。

上記の事実関係に基づき,⑤Xは,その宅地の所有権に基き,Yに対して,断崖の崩落の危険を予防するため,特定の設備の施行を求めたところ,原審は,Xの主張を入れて,Yに対し,危険防止に必要な特定の設備の施行を命じた。そこで,これを不服として,Yが上告した。

B. 判決理由

上告棄却。

凡そ所有権の円満なる状態が他より侵害せられたるときは,所有権の効力として其の侵害の排除を請求し得べきと共に,所有権の円満なる状態が他より侵害せらるる虞あるに至りたるときは,又,所有権の効力として,所有権の円満なる状態を保全する為,現に此の危険を生ぜしめつつある者に対し,其の危険の防止を請求し得るものと解せざるべからず。

土地の所有者は,法令の範囲内に於て,完全に土地を支配する権能を有する者なれども,其の土地を占有保管するに付ては,特別の法令に基く事由なき限り,隣地所有者に侵害又は侵害の危険を与へざる様,相当の注意を為すを必要とするものにして,其の所有にかかる土地の現状に基き,隣地所有者の権利を侵害し若くは侵害の危険を発生ぜしめたる場合に在りては,該侵害又は危険が不可抗力に基因する場合,若くは,被害者自ら右侵害を認容すべき義務を負ふ場合の外,該侵害又は危険が自己の行為に基きたると否とを問はず,又,自己に故意過失の有無を問はず,此の侵害を除去し,又は,侵害の危険を防止すべき義務を負担するものと解するを相当とす。

果して然らば,被上告人は,其の土地所有権に基き,現に隣地の所有者たる上告人に対し,右危険の防止に必要なる相当設備を請求する権利を有すること前説示するところに照し,洵に明白なりと云ふべく,従て被上告人の右請求を容認したる原判決には所論の如き違法あるものにあらず。

原審は証拠に依りて,被上告人所有の本件宅地は,将来,其の断崖面に於て上告人所有の水田地内に自然崩壊するの危険あること,並に,右宅地上には人の住居に供する家屋あり,該家屋と前記崩落の虞ある個所との距離は僅々約一間なることを認定し,斯くては安んじて右宅地上に生活を営むを得ざるものなりと為し,本件宅地の崩壊に因りて生ずることあるべき損害は極めて重大なりと判示したるものにして,かかる重大なる危険に対し,原判決主文表示の如き予防設備を命じたるは洵に相当にして,上告人に対し過大の負担を課したるものと為すを得ず。

C. 判例批評

本件は,従来の物権的請求権に関する学説(行為請求権説,受忍請求権説,責任説)のうち,どの説が最も妥当な説かを判断する試金石として,重要な意義を有する事案である。なぜなら,本件は,土砂の落下による侵害を被っているYがXに対して妨害排除請求をするのが通常のように見える事案であるにもかかわらず,判例は,それとは逆に,XにYに対する予防工事の請求を認めることを通じて,自分の土砂を落下させているXから,いかにも被害者に見えるYに対する妨害予防請求権を認めており,判例法理の理論的根拠の解明が望まれているからである。

判決は,この点に関して,妥当な結論を述べているのであるが,その根拠となる条文を示していない。しかし,民法の条文を丁寧に検索すると,本件の紛争を解決するにふさわしいいくつかの条文を見つけることができる。それらの条文を活用して,様々な解決方法を模索した後,本件の解決に最もふさわしい条文を選び出すことにしよう。

第1は,本件判決が示しているように,Xの請求を認め,Yに妨害予防措置として,土地の崩壊防止に必要な設備の設置を義務づけることである。判例は,民法の条文を引用することなく,物権的請求という根拠のない概念を使っているが,物権的請求権という概念が安易に用いられるべきでないことは,すでに述べた。民法にない概念を無理に使う前に,まず,民法にある具体的な条文が活用されるべきである。

民法216条を見てみよう。「工作物の破壊又は閉塞により,自己の土地に損害が及び,又は及ぶおそれがある場合には,その土地の所有者は,当該他の土地の所有者に,工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ,又は必要があるときは予防工事をさせることができる」という,本件に利用できそうな規定があることがわかる。もっとも,この規定は,すべての工作物ではなく,「上流にある貯水,排水又は引水のために設けられた工作物」という限定が加えられている。これに対して,本件の事案では,いわば下流の施設について上流の土地所有者が請求するという逆向きの請求になっている。そこで,民法216条については,予防工事が認められる要件を厳密に検討し,その検討の結果を踏まえて,多少の抽象化(類推の可能性)を図る必要がある。

民法216条が,所有権に基づいて,予防工事を認めているのは,第1に,貯水,排水又は引水のために設けられた工作物によって他人の土地に損害が生じるおそれが生じているからであるが,「貯水,排水又は引水のために設けられた工作物」という制限は,「他人の土地に危害を及ぼすおそれのある土地工作物」一般に置き換えることが可能である。そのような抽象化の代わりに,「危険な土地工作物の設置については,設置者の帰責性が要求される」という制約条件を付加することによって,抽象化による危険を回避することができよう。つまり,民法216条は,「貯水,排水又は引水のために設けられた工作物」だけでなく,「他人の土地に危害を及ぼすおそれのある工作物の設置・保存に瑕疵がある場合」にも類推が可能であると考えられる。

この考え方を本件の事案に応用してみよう。Yが行った行為は,畑を水田という設備に作り直す際に,民法237条の趣旨を無視して,境界から距離を置かずに田を設置した結果,危険な断崖が生じていると考えられる。そうだとすると,本件の危険な断崖について,民法216条の規定を類推することができると思われる。

通常であれば,土砂を他の土地(田)に落下させているXに対して,田の所有者であるYから妨害排除の請求ができそうにも見える。しかし,本件においては,危険な崖を作り出したことについて,帰責性のあるのはYであって,Xにはないことが重要である。この点を考慮して,通常なら認められるはずのYからの妨害排除請求を否定し,Xからの予防工事請求のみを正当化できる点に,この考え方のメリットがある。

第2は,Yがやるべきことをやらないのであるから,Xの方からYの土地に立ち入り,土地の崩壊防止に必要な設備の設置を行うことを認めることである。その際,これらの場合において,費用負担は,誰がすべきだろうか。

相隣関係の最初の規定である民法209条は,「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる」と規定してる。したがって,Xの方からYの田に立ち入って,土地の崩壊防止に必要な障壁を築造または修繕することができる。

第3に,判決の結論とは逆に,YにXに対する妨害排除請求(落下物に対する予防・妨害排除請求)を認めることはできるであろうか。

もしも,通説のように,条文の根拠なしに,無過失責任としての物権的請求権を認めることになると,Xの土地から落下している土砂に対して,Yから妨害排除請求を認めることも可能となるはずである。

しかし本件の場合,土砂の落下の原因である断崖を作ったのは,Yの前主であるBであり,Bが作成した危険な状態を放置しているために土砂の落下が生じても,妨害排除請求は認めるべきでないと思われる。

しかし,その結論(土砂の落下の危険にさらされているYの物権的請求権を否定する)を導くための理論は,費用負担は別として,通説のように,無過失責任としての物権的請求権の存在を認める以上は,見つからないのではないだろうか。

この問題を解決するために,物権的請求権とは,侵害者にたいする作為請求権ではなく,侵害者に対する忍容請求権に過ぎない。すなわち,Xは,Yに対して,「危険の防止に必要なる相当設備」を請求する権利という作為請求権を有するのではなく,XがYの土地に立ち入り,Yの費用で「危険の防止に必要なる相当設備」を設置することを受忍せよという,忍容請求権を有するに過ぎない(前記の第2の解決方法しか認めない)という考え方がある。しかし,この考え方によれば,本件における妥当な結論である判例の見解を否定しなければならなくなる上に,民法が明文で認めている216条の「工作物の修繕・障害の除去・予防工事請求権」,および,民法235条の「目隠し設置請求権」を否定することになり,わが国の民法の解釈論としては成り立たない考え方であろう。

もっとも,忍容請求権の考え方自体が否定されるべきではない。むしろ,不可抗力の場合,すなわち,侵害者に故意または過失がない場合,または,所有者に忍容義務がある場合には,所有者の行為請求権が成立しないという意味で,認容請求権(忍容義務)は,大きな意味を有している。

判決のような妥当な結論を導くためには,ドイツから輸入された一般的な物権的請求権という考え方にとらわれるのではなく,わが国の民法に規定された,占有訴権,および,相隣関係において規定されている所有権に基づく妨害排除・妨害予防請求権に関する条文およびその趣旨を考慮した上で,具体的な事例に適合することのできる緻密な解釈論を展開すべきではないだろうか。

このように考えると,大判昭12・11・19民集16巻1881頁(危険予防設備請求事件)民法判例百選Ⅰ第46事件の判旨は,最高裁民事判例集に掲載された,判決理由の法理を反映していない不正確な要旨とは異なり,以下のようにまとめることができよう。

〔1〕甲土地の所有者は,隣接する乙土地の所有者,または,前主が境界線上より掘り下げて断崖を生じさせ,甲土地(宅地)に自然崩壊の危険を生じさせた場合には,乙土地の所有者に対して,危険防止に必要な相当の設備の施行を請求することができる。

〔2〕乙土地の所有者は,隣接する甲土地の土砂が乙土地に崩落する危険があり,または,土砂が崩落している場合には,原則として,甲土地の所有者に対して侵害の防止または除去を請求することができる。ただし,その原因が,不可抗力による場合,または,自ら若しくはその前主が乙土地を境界線上より垂直に掘り下げて断崖を生じさせたことによるため,その侵害を受忍する義務がある場合には,乙土地の所有者は,甲土地の所有者に対して,侵害の防止または除去を請求することができない。

6.所有権に基づく請求権に付随する費用負担

所有権に基づく請求権に関しては,だれが費用を負担すべきかが問題となる。わが国の民法には,物権的請求権についての規定はなく,費用負担についての規定もないとされてきた。しかし,相隣関係の規定全体を見ると,費用負担に関して,以下の原理を抽出することができる。

第1に,一方だけの利益になる場合には,「自己の費用で」(民法215条,231条),または,「費用の増加額を負担しなければならない」(民法227条但し書き)と規定されている。

第2に,両者の利益になる場合には,「利益を受ける割合に応じて費用を負担しなければならない」(民法221条,222条,224条但し書き)と規定されている。

第3に,設備が共有となる場合には,「共同の費用で」(民法223条,225条),または,「相隣者が等しい割合で負担する」(民法221条2項,222条3項,226条)と規定されている。

7.所有権に基づく請求権の主体と相手方(最三判平6・2・8民集48巻2号373頁,最三判平21・3・10民集63巻3号385頁)

所有権に基づく請求権は,所有権者が,その目的物の排他的な支配(使用・収益,換価・処分)を侵奪,または,侵奪以外の方法で妨害している者に対して,物の返還,または,物の妨害の除去,または,妨害の予防を請求する権利である。したがって,所有権に基づく請求権の権利主体は,目的物の所有者であり,相手方は,目的物を侵奪したり,妨害したり,妨害のおそれを生じさせている者である。

所有権に基づく請求権の相手方については,所有権の目的物を妨害している占有者であるのが原則である。しかし,例外として,占有をしていないがその物の処分権を有している者,処分権を有するとの外観を有している者も含まれると解されている。

例外として,目的物の登記名義人も,所有権に基づく請求権の相手方となることを明らかにしたのは,平成6年最高裁判決(最三判平6・2・8民集48巻2号373頁)である。

A. リーディング・ケース

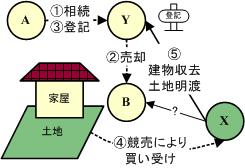

最三判平6・2・8民集48巻2号373頁(建物収去土地明渡請求事件)(民法判例百選Ⅰ第47事件)

甲所有地上の建物の所有権を取得し,自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は,たとい右建物を丙に譲渡したとしても,引き続き右登記名義を保有する限り,甲に対し,建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。

B. 事実の概要

X(原告,控訴人,上告人)は,平成2年11月5日,本件土地を競売による売却により取得したが,本件土地上には,本件建物が存する。本件建物はYの夫であるAの所有であったが,Aが昭和58年5月4日に死亡したため,Yが相続によりこれを取得して,同年12月2日にその旨の登記を経由した。Yは,同年5月17日,本件建物をBに代金250万円で売り渡したが,登記簿上,本件建物はY所有名義のままとなっている。

本件訴訟において,Xは,本件建物の所有者はその所有権移転登記を有するYであり,同人が本件建物を所有することにより本件土地を占有していると主張して,所有権に基づき本件建物収去による本件土地明渡しを求めるのに対し,Yは,Bへの売却により本件建物の所有権を失ったから本件土地を占有するものではないと主張するところ,原審は,右事実関係の下において,Yの主張を容れ,Yが本件建物を所有し本件土地を占有しているとのXの主張は理由がないとして,Xの右請求を棄却すべきものとし,これと同旨の第一審判決に対するXの控訴を棄却した。これを不服として,Xが上告。

C. 判決理由

破棄自判。

1 土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには,現実に建物を所有することによってその土地を占拠し,土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。したがって,未登記建物の所有者が未登記のままこれを第三者に譲渡した場合には,これにより確定的に所有権を失うことになるから,その後,その意思に基づかずに譲渡人名義に所有権取得の登記がされても,右譲渡人は,土地所有者による建物収去・土地明渡しの請求につき,建物の所有権の喪失により土地を占有していないことを主張することができるものというべきであり(最高裁昭和31年(オ)第119号同35年6月17日第二小法廷判決・民集14巻8号1396頁参照),また,建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく,単に自己名義の所有権取得の登記を有するにすぎない場合も,土地所有者に対し,建物収去・土地明渡しの義務を負わないものというべきである(最高裁昭和44年(オ)第1215号同47年12月7日第一小法廷判決・民集26巻10号1829頁参照)。

2 もっとも,他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には,たとい建物を他に譲渡したとしても,引き続き右登記名義を保有する限り,土地所有者に対し,右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないものと解するのが相当である。けだし,建物は土地を離れては存立し得ず,建物の所有は必然的に土地の占有を伴うものであるから,土地所有者としては,地上建物の所有権の帰属につき重大な利害関係を有するのであって,土地所有者が建物譲渡人に対して所有権に基づき建物収去・土地明渡しを請求する場合の両者の関係は,土地所有者が地上建物の譲渡による所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で,あたかも建物についての物権変動における対抗関係にも似た関係というべく,建物所有者は,自らの意思に基づいて自己所有の登記を経由し,これを保有する以上,右土地所有者との関係においては,建物所有権の喪失を主張できないというべきであるからである。もし,これを,登記に関わりなく建物の「実質的所有者」をもって建物収去・土地明渡しの義務者を決すべきものとするならば,土地所有者は,その探求の困難を強いられることになり,また,相手方において,たやすく建物の所有権の移転を主張して明渡しの義務を免れることが可能になるという不合理を生ずるおそれがある。他方,建物所有者が真実その所有権を他に譲渡したのであれば,その旨の登記を行うことは通常はさほど困難なこととはいえず,不動産取引に関する社会の慣行にも合致するから,登記を自己名義にしておきながら自らの所有権の喪失を主張し,その建物の収去義務を否定することは,信義にもとり,公平の見地に照らして許されないものといわなければならない。

3 これを本件についてみるのに,原審の認定に係る前示事実関係によれば,本件建物の所有者であるYはBとの間で本件建物についての売買契約を締結したにとどまり,その旨の所有権移転登記手続を了していないというのであるから,Yは,Xに対して本件建物の所有権の喪失を主張することができず,したがって,本件建物収去・土地明渡しの義務を免れないものというべきである。

そうしてみると,本件建物の譲渡を理由に被上告人は本件土地の占有者に当たらず,建物収去・土地明渡しの義務を負わないとした原審の判断には,右明渡義務が認められる場合についての法令の解釈適用を誤った違法があり,右違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから,その趣旨をいう論旨は理由があり,原判決は破棄を免れず,前示事実関係に照らせば,上告人の請求は認容すべきものである。

D. 判例批評

通説([司法研修所・類型別(2006)58頁])は,建物所有による土地の占有によって土地の所有権が侵害されている場合,土地所有者には,土地返還請求権が発生するだけであって,建物収去は,土地明渡しの手段ないし履行態様であるにすぎないと考えている(訴訟物1個説)。この見解に基づいている本判決においても,参照条文には,返還請求権に関する民法200条しか挙げられていない。

しかし,これに対して,[遠藤・注解財産法2(1997)27頁]は,建物収去と土地明渡しの執行方法は明らかに異なるから,建物の収去が土地明渡しの手段ないし履行態様にすぎないというのは無理があると批判している。確かに,建物収去が認められなければ土地明渡しも認められないのであるから,両者は密接不可分の関係にあり,両者を1つの訴訟物と考えることも可能であるように見える。しかし,建物収去が認められないままに(たとえば,建物買取請求権が認められた場合など)土地明渡し請求のみが認められることがあるのであるから,建物収去と土地明渡しとは,別の訴訟物と考えるべきであろう(訴訟物2個説)。通説・判例が,旧訴訟物理論を採用しながら,根拠条文も執行方法も異なる建物収去(民法198条)と土地明渡し(民法200条)とを1つの訴訟物であるとするのは,ご都合主義のそしりを免れない。

訴訟物1個説を主張する[吉川・明渡請求の要件事実(2005)89頁],[塚原・民事裁判の主文(2006)113頁]が,請求の趣旨に関して,「建物を収去して目録記載の土地を明け渡せ」と書くべきところを,「収去して」の後に「,」(読点)を入れると,訴訟物に関する2個説のように読めるので,これを入れるべきでないとするのは,要件事実論者の本質(不親切の親切)がよく表れている。

この判決は,競売による土地の買受人に,建物収去(妨害排除)および土地明しを認めた判決である。しかし,建物収去の相手方が,建物の収去権を有している者(建物の現在の所有者B)ではなく,単にその建物の登記名義人である者(建物の売り主Y)であり,しかも,土地明渡しの相手方も,土地を全く占有していない者(Y)であり,Yに対して土地明渡しの判決を下しても,Yは,本件土地も建物も占有していないのであるから,何の執行もできない実現不能な判決である。

判決は,Xとの関係では,Yを土地所有者だと認定し,その理由を民法177条に求めている。しかし,民法177条は,不動産物権を取得しても,登記がなければ,第三者に対抗できないとする規定であり,反対に,登記を得ていれば,第三者に所有権の取得を対抗できるという,公信力を認めた規定ではない。

本件の適用条文は,所有権に基づく建物収去という,所有権に基づく妨害排除請求権(民法189条の類推),および,所有権に基づく土地の明渡しという,所有権に基づく返還請求権(民法200条の類推)に求められるべきであり,請求の相手方は,当該土地の所有権を妨害している者に対する妨害排除と返還請求である。本件の場合,被告となっているYは,土地を占有しているわけではなく,土地の上にある建物について,すでにその建物をBに譲渡したが,登記名義だけが残っているにすぎない者であり,妨害があるとすれば,Bに移転登記をすべき義務を負っているだけであり,これを実現するには,Bの協力が必要であるため,Xは,Aの権利に代位して,Bに対して登記の移転を受領すべき訴えを提起すべきであって,Yを相手方とする根拠はどこにも存在しない。

本判決は,訴訟の相手方の選択の誤りを,実体法の問題として解決しようとしたところにそもそもの誤りがあり,下された判決も,当事者を誤っているために,理論上は,執行不法の判決といわざるを得えない。

訴訟の相手方を誰にするかは,それ自体が困難な問題であるが,それは,すべての訴訟につきまとう問題であり,今回の事件は,原告が訴訟の相手方を誤った事件に過ぎず,最高裁は,1審,2審の判断を尊重すべきであったのを,公平の観点を持ち出して破棄したものであるが,結果は,惨憺たるものであり,無価値な判決である。

最高裁は,これに懲りることなく,駐車場に放置された自動車の妨害排除事件(車両撤去土地明渡事件)について,1審,2審の請求棄却判決を破棄し,自動車の所有名義人(クレジット会社)を相手方として,自動車の撤去を認める可能性を示唆する判決を下している(最三判平21・3・10民集63巻3号385頁,金判1314号24頁)。

最三判平21・3・10民集63巻3号385頁,判タ1306号217頁,金法1882号78頁,金判1314号24頁

動産の購入代金を立替払した者が,立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権原を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは,所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。

もっとも,この事件の場合には,弁済期が経過した後は,相手方であるクレジット会社が目的物について処分権を有するに至るため,この事件については,所有名義人を妨害排除事件の相手方とすることが許される。しかし,その理由は,決して,クレジット会社が所有権留保によって所有名義を有していたからではない。所有権留保(実質的な譲渡担保)に基づく担保権が,実行可能な状態となることによって,クレジット会社に目的物の処分権限が生じたからに過ぎない。

すなわち,この判決の事案は,駐車場の所有者であるXが,駐車中の自動車について,同自動車の購入代金を立替払して同自動車の所有権を留保しているY(クレジット会社)に対し,同自動車の撤去と駐車場の明渡し等を求めたものであり,所有権に基づく請求権の相手方が,単なる所有名義人ではなく,目的物の処分権を有している点で,上記のリーディング・ケースの場合とは,事案が異なっており,具体的な妥当性を有するものとなっているのである。

これに対して,本件(最三判平6・2・8民集48巻2号373頁)の場合には,目的物について,Yには,何らの処分権限もないのであるから,所有名義があるからという理由だけで,建物収去(妨害排除請求),および,土地明渡請求のの相手方とすることは,無意味なのである。

Ⅲ 結論

わが国の通説は,わが国の民法には,所有権を含めて,物権的請求権に関する明文の規定は存在しないとしている([我妻=有泉コンメンタール民法(2013)345頁]など参照)。しかし,わが国の民法をよく読めば,以下のように,所有権に基づくあらゆる種類の請求権(物権的請求権)が明文で規定されていることを発見することができる。

第1に,民法193条(盗品又は遺失物の回復)が,「所有権に基づく返還請求権」を規定している。第2に,民法233条第1項(竹木の枝の切除)が,「所有権に基づく妨害排除請求権」を規定している。第3に,民法216条(水流に関する工作物の修繕等),および,民法234条(境界線付近の建築の制限)が,「所有権に基づく妨害予防請求権」を規定している。第4に,民法209条(隣地の使用請求),民法210条以下の囲繞地通行権,民法214条(自然水流に対する妨害の禁止),民法221条(通水用工作物の使用),民法233条第2項(竹木の根の切取り)などが,「所有権に基づく受忍請求権」についても規定している。このように,わが国の民法は,即時取得の規定,および,相隣関係に関する規定の中に,所有権に基づく請求権について,数多くの規定を用意している。

わが国の民法学が,所有権を含めて,物権的請求権に関する明文の規定は存在しないという誤りに陥ったのは,旧民法財産編第36条(所有者其物の占有を妨げられ又は奪はれたるときは,所持者に対し本権訴権を行ふことを得)とか,ドイツ民法903条(物の所有者は,法律又は第三者の権利に反しない範囲において自由に物を処分し及び物に対する他人のすべての干渉を排除することができる)と比較した場合に,所有権の規定に,このような所有権に基づく請求権の一般規定が存在しないからである。

しかし,わが国の民法も,占有訴権に関する民法202条において,占有訴権(占有保持の訴え,占有保全の訴え,占有回復の訴え)に対応する,本権の訴えがあることを一般的に規定しており,しかも,所有権の個々の条文において,上記のように,所有権に基づく妨害排除請求権,所有権に基づく妨害予防請求権,所有権に基づく返還請求権,所有権に基づく認容請求権,それぞれに関する費用負担の規定を有しているのであるから,わが国の通説は,「あるものをないという」誤りに陥っているといわなければならない。

しかも,わが国の通説は,上記のような条文を無視して,物権的請求権の理論を構築しているため,物権の中で,占有を伴う物権か,占有を伴わない物権かを明確に意識することなく,すべての物権に共通の性質として物権的請求権を一律に認めてしまう危険性を有しており,そのことが,占有を伴わない物権であるはずの抵当権についても,抵当権に基づく返還請求権を認める(最一判平17・3・10民集59巻2号356頁)という誤りを是認する結果を導いている。この点では,わが国の民法学は,「ないものをあるという」誤りに陥っているといわなければならな。このことは,共同不法行為について,民法が連帯責任としているにもかかわらず,それを連帯債務と認めず,民法の体系からは否定すべき「不真正連帯債務」を認ている現在の民法学説についても,同様のことがあてはまる。

このように,わが国の民法学は,権威のある学者が,主としてドイツ民法の学説にならった理論を展開すると,わが国の民法の条文とか,体系とかを深く検討しないままに,権威に追随して通説を形成するという傾向が見られる。つまり,わが国の民法学説は,条文を無視した学説上の権威とか,判例の権威にめっぽう弱く,民法の条文に「あるものをない」といい,民法の条文,または,民法の体系からは肯定すべきでは「ないものをあるもの」という誤った議論に陥る傾向がみられる。したがって,わが国の民法学の最大の課題は,条文の立法理由に立ち返り,しかも,現代社会に適合する矛盾のない民法学の体系を構築することによって,このような傾向を打破していくことにあるといえよう。

Ⅳ 参考文献

[石田・物権的請求権(1986)]

石田喜久夫「物権的請求権について」『物権法拾遺』(1986)1頁以下

[伊藤・物権的返還請求権(1971)]

伊藤高義『物権的返還請求権序論-実体権的理解への疑問として-』(1971)

[大木・物権的請求権の消滅時効(1985)]

大木康「物権的請求権の消滅時効に関する覚書き-通説に対する疑問を中心として-」慶應義塾大学大学院法学研究科論文集22号(1985)155頁以下

[小川・物権的請求権(1985)]

小川保弘「物権的請求権に関する研究」『物権法研究』(1985)1頁以下

[於保・物権的請求権の本質(2000)]

於保不二雄「物権的請求権の本質」『民法著作集Ⅰ-財産法-』(2000)87頁以下

[加賀山・担保法(2009)]

加賀山茂『現代民法・担保法』信山社(2009/12)

[金山・物権的請求権(1962)]

金山正信「物権的請求権」同法69号(1962)1頁以下,70号48頁以下

[鎌野・妨害排除と自力救済(1993)]

鎌野邦樹「物権的請求権について-妨害排除と『自力救済』を中心に-」『高島平蔵教授古稀記念(民法学の新たな展開)』(1993)119頁以下

[川島・物権的請求権と責任(1937)]

川島武宜「物権的請求権に於ける『支配権』と『責任』の分化」法協55巻6号(1937)25頁以下,9号(1937)34頁以下,11号(1937)67頁以下

[川角・所有権と物権的請求権(1985,1986)]

川角由和「近代的所有権の基本的性格と物権的請求権との関係-その序論的考察-」九法50号(1985)61頁以下,51号(1986)27頁以下

[川角・ネガトリア責任(1996)]

川角由和「ネガトリア責任と金銭賠償責任との関係について-ドイツにおける判例分析を中心に-」『広中俊雄先生古稀祝賀論集(民事法秩序の生成と展開)』(1996)537頁以下

[川角・ヨホウ草案以降のネガトリア請求権(1999)]

川角由和「ヨホウ物権法草案以降におけるネガトリア請求権規定(1004条)形成史の探求-イミッシオーン規定(906条)との関連性を顧慮した覚え書き-」(1999)」『ドイツ民法典の編纂と法学』(1999)419頁以下

[川角・ピッカー『物権的妨害排除請求権』(2004-)]

川角由和「エドアルト・ピッカー著『物権的妨害排除請求権』-Eduard Picker, Der negatorische Beseitigungsanspruch-」龍谷法学37巻2号1頁以下,3号1頁以下,4号1頁以下,38巻1号1頁以下,4号165頁以下,39巻 2号107頁以下

[川角・物権的請求権の独自性(2006)]

川角由和「物権的請求権の独自性・序説-ヴィントシャイト請求権論の『光と影』-」原島重義先生傘寿(市民補学の歴史的・思想的展開)』(2006)397頁以下

[佐賀・物権的請求権(1984)]

佐賀徹哉「物権的請求権」星野英一編集代表『民法講座2』有斐閣(1984)15頁以下

[七戸・物権的請求権概念の推移(1987)]

七戸克彦「我が国における『物権的請求権』概念の推移-旧民法から現代民法に至るまで-」慶應義塾大学大学院法学研究科論文集25 号(1987)79頁以下

[鷹巣・所有権に基づく妨害排除請求権(2003)]

鷹巣信孝「所有権に基づく妨害排除請求権」『所有権と占有権-物権法の基礎理論-』(2003)57頁以下

[田島・物権的請求権の取扱(1939)]

田島順「物権的請求権の取扱」法叢40巻2号(1939)51頁以下

[田中・物権的請求権の拡張(1985)]

田中康博「物権的請求権の拡張」六高台論集32巻2号(1985)173頁以下

[田中・物権的請求権の責任要件(1988)]

田中康博「物権的請求権における『責任要件』について」六高台論集34巻4号(1988)123頁以下

[田中・物権的請求権の内容(1990)]

田中康博「所有権に基づく物権的請求権の請求権内容について」京都学園法学創刊号(1990)53頁以下

[玉樹・妨害除去請求権の機能(1982)]

玉樹智文「妨害除去請求権の機能に関する一考察-ドイツにおける議論を巡って-」『林良平先生還暦記念論文集(現代私法学の課題と展望)』中(1982)127頁以下

[道垣内・物権的請求権(2000)]

道垣内弘人「物権的請求権:『法と経済学』風」『石田喜久夫先生古稀記念(民法学の課題と展望)』日本評論社(2000)199頁以下

[納富・ソフィスト(2006)]

納富信留『ソフィストとは誰か?』人文書院(2006/09)

[西村=古座・物権的請求権の相手方(2008)]

西村嶺裕=古座昭宏「物権的請求権の相手方」産大法学41巻1号(2008)39頁以下

[鳩山・物上請求権(1930)]

鳩山秀夫「所有権より生じる物上請求権」民法研究2巻(1930)117頁以下

[民法理由書(1987)]

広中俊雄『民法修正案(前三編)の理由書』有斐閣(1987)

[堀田・物権的請求権の再検討(1998,1999)]

堀田親臣「物権的請求権の再検討-成立要件という側面からの考察-」広法22巻2号(1998)161頁以下,3号(1999)61頁以下

[堀田・物権的請求権と費用負担(1999)]

堀田親臣「物権的請求権と費用負担の問題の一考察-自力救済との関係を中心に-」広法22巻4号(1999)207頁以下,23巻 1号(1999)141頁以下

[堀田・物権的請求権の共働原因(2000)]

堀田親臣「物権的請求権における共働原因と費用負担-ドイツ法における議論を中心に-」広法23巻4号(2000)165頁以下,24巻1号(1999)89頁以下

[堀田・物権的請求権と破産法(2001)]

堀田親臣「物権的請求権の破産法上の取り扱いに関する一考察-損害賠償請求権との対比を念頭に置いて-」広法24巻4号(2001)87頁以下,25巻1号(2001)27頁以下

[松岡・物権的請求権(2005)]

松岡久和「物権的請求権」『要件事実と民法学との対話』186頁以下

[三野・物権的請求権と請求権(1988)]

三野陽治「物権的請求権と請求権規範」洋法31巻1・2号(1988)1頁以下

[柳沢・ドイツ警察責任(2000)]

柳沢弘士「ドイツ警察責任法立法史管見」日法66巻3号(2000)481頁以下

[山田・引取請求権(1983)]

山田晟「物権的請求権としての『引取請求権』について」法学協会百周年記念論文集3巻(1983)1頁以下

[和田・妨害排除請求権の制限(1993)]

我妻=有泉・コンメンタール民法(2013)]

我妻栄=有泉享=清水誠=田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権-』〔第3版〕日本評論社(20013/8/20)

和田真一「費用の過大さを理由とする妨害排除請求の制限-BGB251条2項の適用範囲論をめぐって-」立命225・226号(1993)27頁以下

すなわち,最高裁の女神像は,目隠しをせず,天秤を高く掲げず,剣を振り上げるという,本来の法の女神とは正反対に,偏見・不公平・権力の濫用を助長することを象徴している女神像は,速やかに撤去されるべきであり,本来の法の女神像に変更すべきです。

すなわち,最高裁の女神像は,目隠しをせず,天秤を高く掲げず,剣を振り上げるという,本来の法の女神とは正反対に,偏見・不公平・権力の濫用を助長することを象徴している女神像は,速やかに撤去されるべきであり,本来の法の女神像に変更すべきです。

ところが,現在のところ,民法の世界では,Google map に相当する民法の案内図がいまだに存在しません。民法の代表的な入門書である我妻栄『民法案内』第1巻『私法の道しるべ』にも,地図的な思考方法の重要さが述べられていますが,偉大な我妻先生でも,民法の完全な地図を作ることはできませんでした。

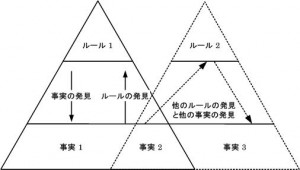

ところが,現在のところ,民法の世界では,Google map に相当する民法の案内図がいまだに存在しません。民法の代表的な入門書である我妻栄『民法案内』第1巻『私法の道しるべ』にも,地図的な思考方法の重要さが述べられていますが,偉大な我妻先生でも,民法の完全な地図を作ることはできませんでした。 しかし,この能力を養成することが,実は,非常に難しいのです。見つかった条文を前提にして,その条文がどのような意味を持ち,どのような先例があるのかを知ることであれば,法学部の学生でなくても,法律辞書と六法と判例データベースがあれば,誰でもできます(トップ・ダウン式の思考方法)。

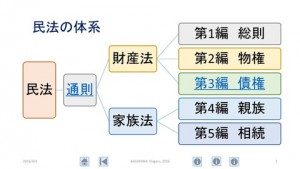

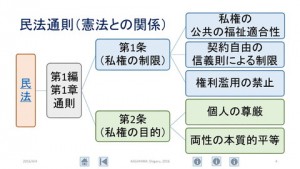

しかし,この能力を養成することが,実は,非常に難しいのです。見つかった条文を前提にして,その条文がどのような意味を持ち,どのような先例があるのかを知ることであれば,法学部の学生でなくても,法律辞書と六法と判例データベースがあれば,誰でもできます(トップ・ダウン式の思考方法)。 民法は,5編からなりなっています。第1編総則,第2編物権,第3編債権,第4編親族,第5編相続です。第1編の総則の第1章は,通則とされており,第1条と第2条が,民法全体に通用する原則を定めています。

民法は,5編からなりなっています。第1編総則,第2編物権,第3編債権,第4編親族,第5編相続です。第1編の総則の第1章は,通則とされており,第1条と第2条が,民法全体に通用する原則を定めています。 しかも,たとえば,民法第1条は,民法の大原則として重要な位置を占めるばかりでなく,後に述べる民法適用条文ベスト10に入っており,民法709条を中心に下不法行為方,民法415条の契約(債務)不履行責任に次いで,最もよく使われる条文の一つとなっています。

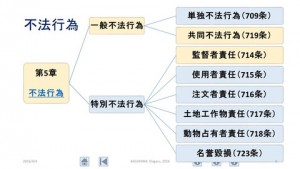

しかも,たとえば,民法第1条は,民法の大原則として重要な位置を占めるばかりでなく,後に述べる民法適用条文ベスト10に入っており,民法709条を中心に下不法行為方,民法415条の契約(債務)不履行責任に次いで,最もよく使われる条文の一つとなっています。 今回の事例(サッカー(フットサル)ボール事件)は,不法行為の事件ですので,民法第3編債権の第5章不法行為の箇所の条文を見る必要があります。

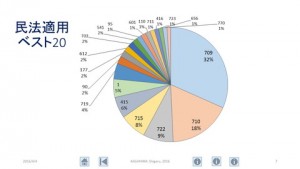

今回の事例(サッカー(フットサル)ボール事件)は,不法行為の事件ですので,民法第3編債権の第5章不法行為の箇所の条文を見る必要があります。 不法行為法は,民法適用ベスト10に多くの条文が入っており,最もよく使われている条文です。特に民法709条は,民法が適用される全事件の約3割が民法709条に基づいて解決されており,民事の事件について,どの条文が適用されるだろうかと言われたら,「民法709条」ですと言えば,3割は当たるというほどに重要な条文です。

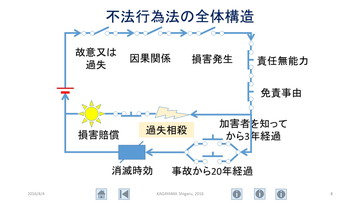

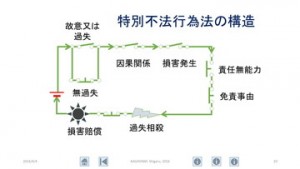

不法行為法は,民法適用ベスト10に多くの条文が入っており,最もよく使われている条文です。特に民法709条は,民法が適用される全事件の約3割が民法709条に基づいて解決されており,民事の事件について,どの条文が適用されるだろうかと言われたら,「民法709条」ですと言えば,3割は当たるというほどに重要な条文です。 不法行為法は,先に述べましたように,民法の中で最も適用頻度の高い分野であり,しかも,一つのシステムを構成していますので,これを電気回路図で比ゆ的に表現することができます。

不法行為法は,先に述べましたように,民法の中で最も適用頻度の高い分野であり,しかも,一つのシステムを構成していますので,これを電気回路図で比ゆ的に表現することができます。 次に,特別不法行為の場合には,被害者をよりよく救済するために,特に,被害者による証明が困難な「故意又は過失」の証明を軽減すために,バイパスが用意されていると考えることができます。

次に,特別不法行為の場合には,被害者をよりよく救済するために,特に,被害者による証明が困難な「故意又は過失」の証明を軽減すために,バイパスが用意されていると考えることができます。 いったん損害賠償責任が認められると,その責任が消滅するには,時間の経過が必要です。加害者を知ってから3年,加害者がわからない場合でも,事故から20年が経過すると損害賠償責任が消滅します。

いったん損害賠償責任が認められると,その責任が消滅するには,時間の経過が必要です。加害者を知ってから3年,加害者がわからない場合でも,事故から20年が経過すると損害賠償責任が消滅します。 フランス民法典 第1382条

フランス民法典 第1382条