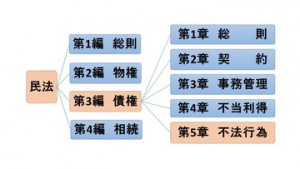

保証の本質から見た民法改正案の問題点

-民法学における腐敗の構造の一斑-

- 目次

- Ⅰ 問題の所在

- 1.設例による問題

- 2.連帯債務の定義における矛盾と民法学の腐敗

- (1)通説の第1の誤り

- (2)通説の第2の誤り

- (3)いつまでも通説の誤りを正すことができない民法学の腐敗

- 3.連帯債務に関する通説の失敗の原因の解明と解決の方法

- (1)通説が誤りに陥っている原因 -連帯債務に付従性はない? -

- (2)通説の再生のための道筋 -相互保証理論によるジレンマからの解放-

- 4.通説からの相互保証理論に対する批判とその反論(再評価)

- Ⅱ 保証の本質に関する民法学の腐敗

- 1.物上保証と保証は債務か,債務のない責任か?

- 2.保証の定義における矛盾とは何か?

- 3.保証人の弁済は,主たる債務を消滅させるか?

- 4.保証契約は,無償かつ片務の契約か?保証人保護の理由は何か?

- Ⅲ 民法改正案の問題点

- 1.保証契約の性質に関する理解不足

- 2.保証の付従性の確保の失敗

- 3.保証人の補充性の確保の失敗

- 4.債権者の担保保存義務の強化の失敗

- 5.経営者保証は会社の有限責任と矛盾する

- Ⅳ 結論

- 1.連帯債務と保証に関する学説は,民法学における腐敗の構造の典型例である

- 2.保証の性質と保証人による弁済の効果

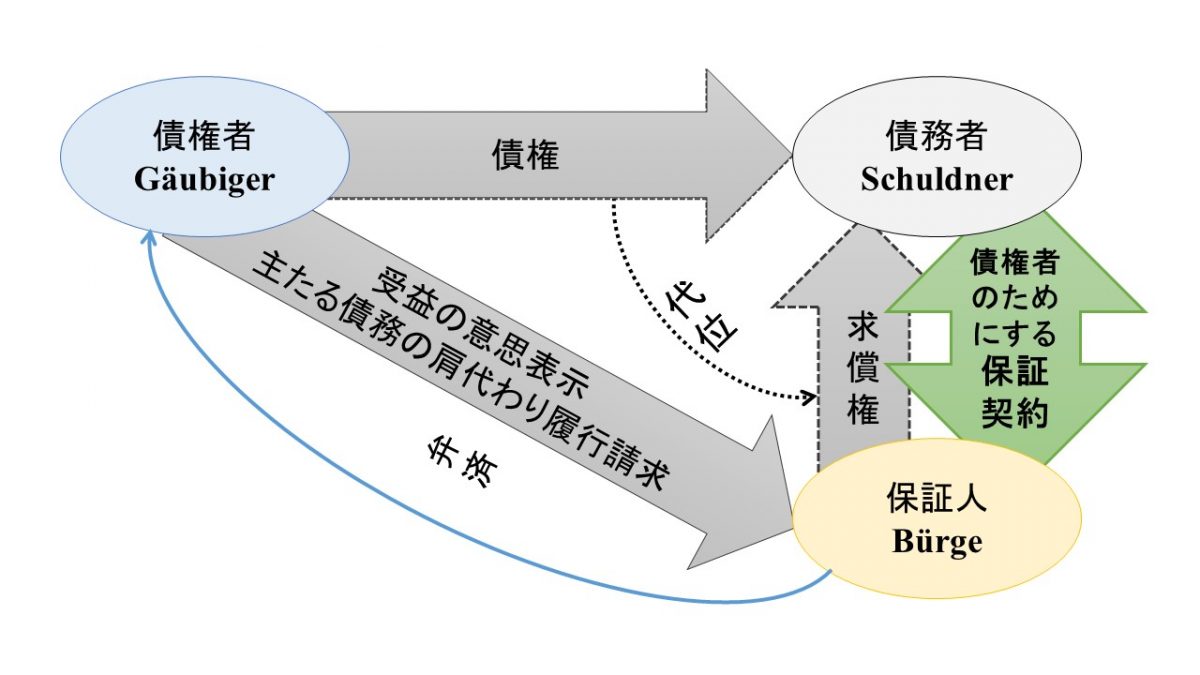

- (1) 保証契約は,債務者と保証人との間で締結される「第三者(債権者)のためにする契約」(民法537条)である

- (2) 保証契約の内容は,「保証人による債務の履行の引受け」であり,保証人が負うのは,「債務のない責任」である

- (3) 保証人の弁済によって求償権が生じ,債権は,消滅せず,保証人に移転する

- 3.保証契約の公序良俗違反性

- 4.連帯債務の性質

- 5.連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を及ぼすかどうかの基準

- 6.保証人と連帯債務者の求償権の性質

- 7.民法改正案の失敗の原因と廃案の必要性

- 参考文献

- Ⅰ 問題の所在

Ⅰ 問題の所在

1.設例による問題

本稿の問題提起として,読者に以下のような問題を実際に解いてもらうことから始めてみたい。

(なお,問題を解くのが苦手な人は,【問題】の部分を読み飛ばしてもらっても差し支えない。また,論文を読んでいて,気分が悪くなった人は,論文を読むのを直ちに中止すべきである。加賀山の論文は,刺激が強すぎるため,読んでいて吐き気を催す人があるので,予め注意を促しておく)。

【問題】

以下の記述は,有斐閣『法律学小辞典』〔第4版補訂版〕における「連帯債務」の項目の最初の記述(定義)である。問題を鮮明にするために,この記述の後に具体例を当てはめて,わかりやすくパラフレーズしている。以下の文章をよく読んで,そこに矛盾または誤りがあるかどうかを検討し,矛盾または誤りがあれば,それをすべて指摘しなさい。

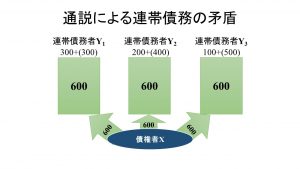

〔連帯債務の意義〕

複数の債務者が同一内容の給付について,それぞれ独立に債権者に対して全部の給付をする債務を負い,その中の1人が弁済すれば,他の者も債務を免れるという多数当事者の債務を連帯債務という。

〔具体例によるパラフレーズ〕

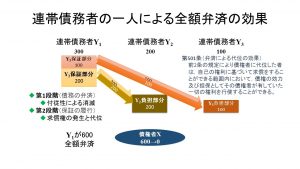

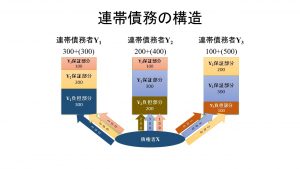

連帯債務とは,例えば,債権者(X)から,Y1が300万円を借り,Y2が200万円を借り,Y3が100万円を借りて,Y1 ,Y2,Y3 が,Xに対して連帯して債務を負うことを約した場合に,「複数の債務者(Y1,Y2,Y3)は,同一内容の給付(600万円の支払い)について,それぞれ独立に債権者(X)に対して全部(600万円)の給付をする債務を負い,その中の一人(例えばY1 )が(600万円)弁済すれば,他の者(Y2,,Y3)も債務を免れるという多数当事者の債務」である。

読者のうち,この「間違い探し」の問題を解くことができる人は何人いるのであろうか。私は,民法を長く勉強した人ほど,この問題を解くことができず,反対に,民法以外の学問分野を修めた人は,割と容易にこの問題を解くことができるのではないかと予想している。

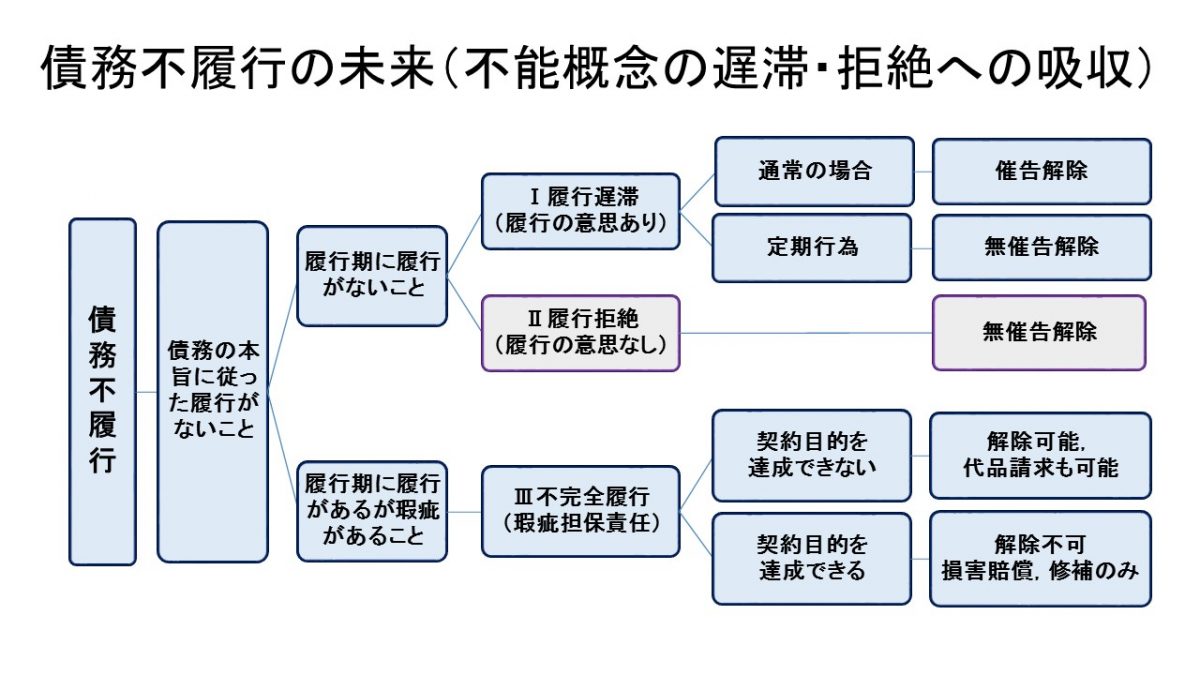

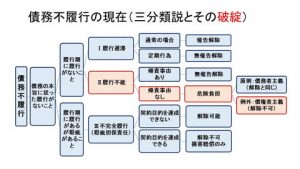

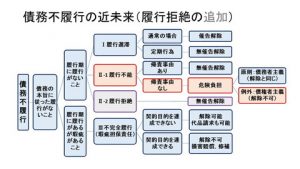

2.連帯債務の定義における矛盾と民法学の腐敗

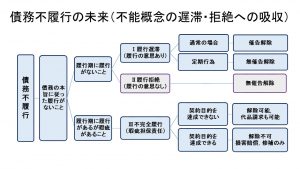

筆者の見解によれば,連帯債務の性質・定義に関する民法学の通説の誤りは,以下の2点である。

(1)通説の第1の誤り

第1は,通説が,連帯債務者はそれぞれ「独立に」債権者に対して「全部の給付義務を負う」としている点にある。

独立の意味は,一つがなくなっても他には影響が及ばず,かつ,金額の合計は足し算によって求められるということである。

ところが,具体例の場合,それぞれの連帯債務の額は600万円であるが,連帯債務の総額は,600万円×3=1,800万円ではなく,600万円である。そうだとすると,「それぞれ独立に…全部の給付義務を負う」という記述は誤りであるということになる。

通説の考え方は,1+1=1としているのに等しいことに気づくべきである。通説の中には,これを「連帯債務における給付の一倍額性」という名称までつけて,正当化しようとしている(尾崎三芳「連帯債務・不真正連帯債務」(1985)212頁,近江幸治『債権総論』(2005)180頁)。しかし,この考え方も,1×2=1(正確には,連帯債務額:S,連帯債務者の人数:n>1のとき,S×n=S)とするものであり,誤りである。

後に詳しく述べるように,この答えは,1+1=1でも,1×2=1でもなく,正解は,1+0=1である(正確には,連帯債務者の負担部分がP1 ,P2,…,Pnのとき,連帯債務の総額S = ΣPn + 0 である)。

(2)通説の第2の誤り

第2は,通説が,「一人が弁済すれば,他の者も債務を免れる」としている点にある。

連帯債務者の一人であるY1 が,連帯債務の全額を弁済した場合を考えてみよう。この場合,Y1 は,Y2に対して200万円,Y3に対して100万円を求償請求できる(民法442条)。したがって,他の債務者Y2,Y3は,Y1に対して求償に応じなければならない。

この場合における,Y2,Y3の求償に応じる義務とは,何であろうか。通説は,連帯債務の内部関係から生じるものであり,外部関係としては,債権は,すでに消滅していると考えている。

しかし,それは誤りである。なぜなら,弁済者の求償権を確保するために,弁済者は,「自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」(民法501条)と規定しており,求償権の範囲で,債権は消滅することなく,Y1に移転しており,Y1のY2,および,Y3に対する請求は,Y1がXに代わって,Xの債権を行使するものだからである。

つまり,連帯債務者間の求償問題に関する正解は,Y1のY2に対する200万円の請求,および,Y1 のY3に対する請求は,消滅せずに残存する300万円の債権について,債権者に代位したY1が,債権者の立場に代位して,本来の債務の弁済として,Y2 ,Y3に対して,それぞれ,200万円,100万円を請求できるというものである。これは,債権者に基づく連帯債務者への主たる債権に基づく請求であるから,単なる連帯債務者間の内部関係とはいえない。

したがって,連帯債務の定義は,以下のように改正すべきであろう。

〔正解としての連帯債務の定義〕

複数の債務者が各自の債務(負担部分)に加えて,他の債務者の債務を相互に連帯保証(保証部分)することが,契約によって,または,法律の規定によって義務づけられているために,各債務者のそれぞれが,負担部分と保証部分の合計額を債権者に対して弁済する責任を負う多数当事者の債権・債務関係を連帯債務という。

連帯債務の債務者の一人が自己の負担部分のみを弁済した場合には,他の連帯債務者の当該債務者に対する保証部分は付従性によって消滅する。さらに,自己の負担部分を越えて弁済した場合には,その他の連帯債務者に対して,その負担部分に応じて,債権者に代位して求償することができる。

(3)いつまでも通説の誤りを正すことができない民法学の腐敗

このような結論は,いずれも,求償に関する明文の規定(422条)および,民法500条以下の弁済による代位の規定に従って導き出されているのであるから,通説も,この結論を覆すことはできない。

それにもかかわらず,通説が,「各連帯債務者は,独立して連帯債務額を負担するが,一人が全額を弁済すると他の連帯債務者も債務を免れる(『有斐閣・法律学小辞典』)」という記述を訂正せずに使い続けており,ほとんどの民法学者(内田貴,近江幸治,奥田昌道,潮見佳男,高橋眞,椿寿夫,円谷峻,中田裕康,前田達明など)がそれを鵜呑みにしている現状は,民法学の腐敗といわざるをえない。

3.連帯債務に関する通説の失敗の原因の解明と解決の方法

(1)通説が誤りに陥っている原因 -連帯債務に付従性はない?

このような基本的な誤りが通説として通用してきた理由は何か。その原因は,保証の性質にまでさかのぼる。

通説は,後に述べるように,保証を「債務のない責任」ではなく,「主たる債務とは別個・独立の保証債務」であると考えているばかりでなく,連帯債務は,「本来的な債務であり,保証債務とは異なり,主従の差はなく」,連帯債務には付従性は存在しないと考えている([平井・債権総論(1994)327,330頁],[淡路・債権総論(2002)342頁],[内田・民法Ⅲ(2005)374頁])。

そのことによって,通説は,連帯債務の総額が,それぞれ独立するはずの連帯債務者の連帯債務額の合計とはならない(足し算ができない)のはなぜなのかを説明することができず,さらに,連帯債務者の一人が自らの独立した連帯債務額を弁済すると,他の連帯債務者に影響が及ぶのか(民法440条には,弁済が絶対的効力を有することは規定されていない)も説明することができず,しかも,最終的には,一人の連帯債務者が連帯債務の総額を弁済すると,他の債務者が債務を免れるという誤った結論に陥っているのである。

(2)通説の再生のための道筋 -相互保証理論によるジレンマからの解放

このように破綻した通説を再生するには,出発点から見直す必要がある。連帯債務者は,求償を通じて,最初に負担した負担部分の債務しか,結果的には債務を負担しないのであり,連帯債務者の本来の債務は,負担部分であること,その他の部分は,他の連帯債務者に対する連帯保証であり,債務額の足し算からは免れていることから出発しなければならない。

なぜなら,そのように考えないと,連帯債務者の一人が,自己の負担部分を越えて弁済し,共通の免責を得た場合の求償の根拠は,債務の弁済からは導き出すことができないからであり,連帯債務の本質を本来の債務(負担部分)と連帯債務者の相互の連帯保証(保証部分)との結合であると考え(相互保証理論),かつ,連帯債務者の全額弁済を負担部分の弁済と保証部分の弁済との二つの部分に分けて考えることによってはじめて,以下の三つの謎が解明されるからである。

第1に,連帯債務の合計額が600万円になる理由は,債務の額は,負担部分だけの合計であり,連帯保証部分は,保証が本来の債務ではないからである。つまり,合計額の計算式は,600×3=1,800ではなく,(300+0)+(200+0)+(100+0)=600となる。

第2に,連帯債務者の一人が連帯債務の全額を弁済した場合(弁済と同様の効果が生じる相殺,更改,混同の場合も同様である)には,債務が消滅せず,負担部分を超えた金額の範囲で,債権が保証人に移転する理由は,民法442条,500条,501条の組合せによって明らかとなる。

第3に,連帯債務の絶対的効力のうち,負担部分についてのみ効力が生じる(無効・取消,免除,消滅時効)は,すべて,負担部分の無効・消滅による連帯保証部分の付従性に基づく無効・消滅として,論理必然的に説明できる。

第4に,請求の絶対的効力も,民法457条(主たる債務者について生じた事由の効力)第1項が,「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は,保証人に対しても,その効力を生じる」を準用することによって説明が可能となる。ただし,保証の規定を連帯債務に準用する場合には,「主たる債務者に対する履行の請求」は,「連帯債務者の一人の負担部分に対する請求」へと,「保証人に対して」は,「他の連帯債務者に対して」へとパラフレーズされるため,連帯債務の履行の請求は,請求を行った連帯債務者の負担部分にしか効力を生じない。したがって,現行民法434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)が,連帯債務全体について時効を中断すると解されているのは行き過ぎであり,それを理由に,民法改正案が,この規定を削除しようとしているのは,誤解に誤解を重ねて,二重に誤りを犯していることになり,いずれも妥当ではない。

このように,連帯債務に関する通説は,定義・性質論から始まり,連帯債務者の一人に生じた問題と求償の関係に至るまで,すべて論理破綻しており,反対に,連帯債務に関する相互保証理論は,連帯債務のすべての問題を整合的に解決できる理論であることが明らかとなったと思われる。

4.通説からの相互保証理論に対する批判とその反論(再評価)

それにもかかわらず,通説が相互保証理論の採用をためらってきた理由はどこにあるのだろうか。それは,連帯債務は,債務であり,連帯保証などの保証とは,性質が全く異なるというかたくなな考え方に固執しているからである。

椿説,淡路説,平井説に代表されるように,相互保証理論を理解していると自認している学説でさえ,連帯債務は債務であって,保証とは異なり付従性は存在しないとしており,実は,相互保証理論のイロハも理解していないことがよくわかる。

なお,相互保証理論の提唱者である中島玉吉(従来は,相互保証理論の提唱者は,山中康雄とされていたが,成田博『連帯債務論攷』日本評論社(2015)1~37頁によって,相互保証理論の提唱者は,中島玉吉([中島・連帯債務(1911)1頁以下],[中島・連帯債務再論(1911)1621頁以下])にまでさかのぼることが論証されている)と通説を代表する石坂音四郎([石坂・中島第一批判(1911)],[石坂・中島第二批判(1911)])との間の激しい論争については,上記の成田博『連帯債務論攷』に詳細に紹介されており,議論の分析も的確であるので,そこに譲り,ここでは取り上げない。

ここでは,相互保証理論を理解したと称しつつ,相互保証理論を批判する代表的な学説である平井説([平井・債権総論(1994)327,330頁])を取り上げ,この批判に反論しておく。平井説による相互保証理論に対する批判の概要は以下の通りである。

〔保証と異なり〕連帯債務においては,複数の債務の間に主従の別(付従性)が存在せず,各自が同一内容の独立の債務を負担しているにとどまる(327頁)。

〔相互保証〕説はきわめて明快であり,連帯債務を対人担保の側面において理解しようとする本書の立場の理論的根拠となるものではあるけれども,負担部分を基礎とした効果を生じる場合以外の場合(435条〔更改〕,438条〔混同:民法438条によって弁済をしたものとみなされる〕についての説明に窮する(330頁)。

なお,[淡路・債権総論(2002)342頁],[内田・民法Ⅲ(2005)374頁]も平井説に賛成し,「この考え方〔相互保証理論〕は明快で理解しやすいが,請求の絶対効などはうまく説明できない」とし,「連帯債務の性質を一義的に定め,そこから連帯債務の要件・効果を導くための前提を論理的・演繹的に導き出すことは困難である」との平井説に賛同している。

しかしながら,通説からの相互保証理論に対する批判は,上記で明らかなように,相互保証理論が,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)との結合であり,したがって,負担部分の無効・消滅は,「付従性」によって保証部分の無効・消滅を導くという,相互保証理論の出発点,および,理論の中核部分を理解せずに批判を加えており,全くの的外れである。

しかも,先に述べたように,弁済の絶対的効力(更改,混同の絶対的効力も同じ)を,債権が消滅しないことを含めて,求償関係の法理まで,きちんと説明できるのは,相互保証理論だけである[深川・相互保証理論の再評価(2014)357-391頁] 。通説は,このことに,全く気づいていない。

法律学にも,学問的独自性は必要であるが,「独立」とか「従属」とかいう基本的な用語については,他の学問分野(特に,論理学と数学)の学者にも理解できるような用語法を採用すべきである。もしも,「独立」という用語を使いながら,他に影響を及ぼすことがあり,しかも,合計が足し算によって求められない(1+1=1)というときは,法律学の理論自体が誤っていることに気づくべきであろう。

わが国において,連帯債務に関する研究を発展させた代表的学者は椿寿夫,および,淡路剛久であると評価されている([尾崎・連帯・不真正連帯債務(1985)207頁])。しかし,椿,および,淡路は,連帯債務の個数と独立性について,以下のように述べており([尾崎・連帯・不真正連帯債務(1985)213-214頁]),私は,このことが,わが国の連帯債務論の出発点に誤り(1+1=1)をもたらしたと考えている。

だいたい個数論などというものは,どちらとみたほうが連帯債務の諸現象を無難に説けるか,というくらいの意味しかない([椿・多数当事者の債権(1965)51頁])。

この個数論は,連帯債務概念を無意識のうちに実体化したため生じた問題であり,債務の個数など全く問題にする必要がない([淡路・連帯債務(1975)3-4頁,8頁] )。

さらに言えば,相互保証理論に対する通説の批判,すなわち,「連帯債務の性質を一義的に定め,そこから連帯債務の要件・効果を導くための前提を論理的・演繹的に導き出すことは困難である」という言明は,民法学の学説が陥りがちな「論理的に説明できないが,法律学とはそういうものだ」という考え方の典型例であって,きちんと反論しておく必要があろう。

確かに,すべての問題について論理的・演繹的な説明が成功するとは限らないが,相互保証理論は,「連帯債務の性質を一義的に定め,そこから連帯債務の要件・効果を導くための前提を論理的・演繹的に導き出すこと」に成功した稀有の例であり,通説がこれを十分に理解することなしに非難するとすれば,それは,通説が,学問的探究を放棄していることを意味する。椿,淡路,平井等の上記批判こそが,民法学が腐敗に向かう傾向の一斑を示しているといえよう。

Ⅱ 保証の本質に関する民法学の腐敗

1.物上保証と保証は債務か,債務のない責任か?

通常の保証の性質について考察する前に,「債務のない責任」とされている物上保証(民法351条)について,概観しておく。

通説に従った解説の代表例である,『有斐閣・法律学小事典』によれば,物上保証の性質は,以下のように記述されている。

自己所有の財産を他人の債務の担保に供することを物上保証といい,これをした者を物上保証人という。例えば,他人の債務のために,自己所有の財産の上に抵当権を設定するなどである。

物上保証人は保証人と違って債務を負わず,単に担保に提供した財産に対し担保権が実行されるのを甘受する責任を負担するにすぎない。

したがって,債権者は物上保証人に対し,担保物によって弁済されなかった残余の債務の弁済の請求はもちろんのこと,債務自体について履行の請求等はできない。

しかし,物上保証人は,実質的には保証人と同様な地位に立つ ので,担保権が実行され又は債務者に代わって弁済したときは,保証人と同様の求償権を取得する〔民351・372〕。

以上の『有斐閣・法律学小辞典』の記述の問題点は,物上保証は,「債務のない責任」であることを明確に述べつつ,「物上保証人は,実質的には保証人と同様な立場に立つ」としているものの,どの点が同じなのかを明確に述べていない点にある。

物上保証人も,担保に提供した物によって,債務の弁済を行うのであり,だからこそ,債権者の債権は,その額の範囲で満足を受け,したがって,物上保証人は,その額の範囲で,債務者に求償権を有するのである。

そうだとすると,物上保証人も,提供した担保が執行されることによって,間接的にせよ,弁済を行っている。したがって,債権者は,物上保証人に対して「債務自体について履行の請求ができない」というのは,実体を無視していると言わざるをえない。なぜなら,債権者は,物上保証人に対して,債務を弁済する目的で物的担保の提供を受け,それに対して,債務の弁済を受ける目的で履行を強制し,換価し,配当金から債務の弁済を受けるのであるから,実質的には,担保権の実行を通じて,債務の弁済を強制できるといわなければならない。

つまり,物上保証人は,物上担保の実行を強制され,その実行によって債務の弁済をしているのであるから,物上保証の性質は,保証人が債務の弁済を履行する責任を有しているのと同様に,物上保証人も債務の履行を引き受けているということができる。つまり,物上保証と保証とは,その性質は,主たる債務とは別個の債務ではなく,求償ができる「主たる債務の間接的な履行の引受け(物上保証),または,直接的な履行の引き受け(通常保証)」であって,その実質は同じである。そして,両者の違いは,保証が無限責任であるのに対して,物上保証は,有限責任である点にあるに過ぎない。

このように考えると,『有斐閣・法律学小辞典』の記述は,物上保証人は,債務を負わない点で保証人とは異なるといいつつ,実質は,保証人と同じであるという点で,意味不明の記述となっており,物上保証の性質を正確には記述していない。

2.保証の定義における矛盾とは何か?

それでは,『有斐閣・法律学小辞典』は,保証債務については,正確な記述を行っているのであろうか?

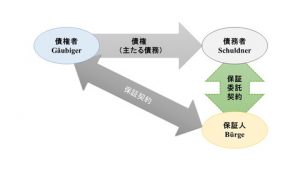

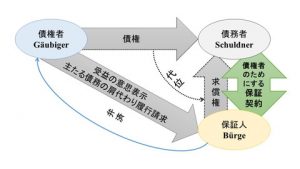

辞典の記述を見る前に,保証に関する民法の冒頭条文(民法446条1項)を掲げて,民法が保証をどのように定義づけているのかの確認をしておこう。

第446条(保証人の責任等)

①保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。

ここで重要なことは,「保証人は,その(主たる債務の)履行をする責任を負う」と規定している点である。すなわち,条文を素直に読めば,「保証人は,主たる債務について主たる債務者に代わって,主たる債務を履行する責任を負っている」,すなわち,「保証人は,主たる債務の履行引受けの責任を負っている」と規定していることがわかる。要するに,民法の条文からは,保証は,債務ではなく,物上保証人と同様,「債務のない責任」を負っていると読むことが可能である。

さて,『有斐閣・法律学小事典』によれば,保証は,物上保証とは異なり,債務のない責任ではなく,本来の債務であるとして,以下のような記述を行っている。

1 意義・機能

SがGに対して債務を負っている場合に,BとGとの間の契約で,もしSが債務を履行しないときにはSに代わってBがその履行をする旨の債務を負担することがある。

この場合のGに対するBの債務を保証債務といい〔民446~465の5〕,Sを主たる債務者,Bを保証人という。

保証は主たる債務を担保する債権担保の手段(人的担保)であり,抵当権などの物的担保と並んで頻繁に用いられる。

しかし,保証債務の弁済が債務の履行であるとすると,債権者の債権は消滅するはずである。ところが,保証人が債務を弁済した場合には,債権者の債権は消滅せず,民法500条以下の規定によって,当然に保証人へと移転する。本来の債権が消滅せず,債権が保証人に移転するのであるから,保証人が独自の債務を負担するとはいえない。保証人が負担するのは,債務者に代わって本来の弁済するという負担,すなわち,「履行の引受責任」を負担しているに過ぎないと解すべきなのである。

2 付従性のない保証(損害担保契約)との比較

身元引受けのような損害担保契約における損害担保債務は保証債務と類似するが,前者においては,必ずしも主たる債務が存在しなくてもよい点で(例えば,被用者の身元保証の場合に,被用者が無過失のために使用者に対して損害賠償債務を負わない場合であっても,身元保証人が損害をてん補しなければならないことがある),後者と区別される。

保証は,損害担保契約等とは異なり,常に付従性を有する。付従性とは,本来の債務に従属するという意味であり,独立の債務ではないことを意味する。

ところで,債務者が破産し,破産手続きを経て免責されると,債務者は自由の身となる。ところが,保証の付従性(民法448条)によって保証人も免責されるというのが実体法としての民法の帰結であるが,以下の破産法第253条第2項によって,保証人の責任は,付従性のない債務へと劇的に変化すると解されている。

破産法 第253条 第2項

②免責許可の決定は,破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

しかし,保証の性質は,民法448条に明確に規定されているように,主たる債務者の責任よりも重くなることはないのであり,このことが,保証契約を締結する際の前提事項であろう。債務者が破産した場合に,債務者が債務を負う限りは,保証人も責任を負うのは当然である。しかし,債務者が免責されても,保証人だけが責任を負担しなければならないとしたら,それは,契約の前提と矛盾しており,保証契約の錯誤無効をもたらすことになるのであって,破産法253条 第2項の規定は,実体法の原則に反するものとして無効と解するか,「影響を及ぼさない」という文言の意味を,保証契約の性質(付従性)に影響を及ぼさないと解すべきである。いずれにせよ,債務者が免責される以上は,当然に,保証人も免責されると解すべきであろう(加賀山・契約法講義(2007)377-379頁,加賀山・担保法(2009)151頁)。

3 成立

保証債務は保証人と債権者との間の契約によって生ずるのが普通である。主たる債務者との関係では,その者の委託を受けて保証人になること(受託保証人)が多いが,民法上は委託を必要としないし,その意思に反しても保証人になれる〔民462〕。

保証契約は,書面でしなければその効力を生じない〔民446<2>〕が,保証契約の内容が電磁的記録によってされたときは,書面によってされたものとみなされる〔民446<3>〕。

この記述も,実務を無視している。保証契約のほぼ100パーセントが,債務者と保証人間の保証委託契約によって成立している(実は,これが,「第三者のためにする保証契約」であり,これまで,保証契約とされてきた,債権者と保証人との間のやり取りは,第三者のためにする保証契約の受益の意思表示の書面化に過ぎない。保証契約の書面は,保証委託契約においてこそ,必要であると考えるべきである)。しかも,債権者と保証人との間で,直接契約交渉が行われることは,むしろ,まれであり,いわゆる保証委託契約の成立の証拠として,形式的に債権者と保証人との間で,形式的に締結されるに過ぎない。

従来は,保証契約とは,債権者と保証人との間でなされるとされてきたが,保証委託契約を抜きにした保証(委託のない保証)は,事前求償権が与えられないばかりか(民法460条参照),求償権が制限される(民法462条)など,保証人にとってきわめて不利な契約であり,このような契約を通常の保証人が行う意味は存在しない。したがって,委託のない保証は,債権者を不当に優遇する一方で,保証人の地位を著しく不利にするものでであり,特別の事情のない限り,虚偽表示として,無効と考えるべきであろう。

つまり,通常の保証契約とは,債務者と保証人との間で行わる,いわゆる保証委託契約であり,これこそが,第三者のためにする真正の保証契約と考えるべきである。

そうすると,債権者と保証人との間で行われている保証契約とは,通説とは異なり,債務者と保証人との間で行われる第三者のためにする保証契約(真の保証契約)に対する,債権者の受益の意思表示を書面で明らかにしたものに過ぎないと考えるべきであろう。

4 効力

イ 保証債務は附従性をもつ。

すなわち,主たる債務の内容の変更に応じて,保証債務もその内容を変更し,主たる債務が無効であったり,消滅したりすると保証債務も無効,消滅を来す。また,保証債務は主たる債務より重い態様であってはならない〔民448〕。

保証債務が付従性を持つことについて,争いはない。しかし,そのことは,保証債務が主たる債務とは別個独立の債務であるとする通説の見解と矛盾することに気づかなければならない。

もしも,すべての人が保証に付従性を認めるのであれば,保証は,主たる債務から独立した債務ではないことを認めなければならない。そして,従たる債務とは,一体,どのような債務であるのかを,保証の冒頭条文,すなわち,民法446条1項に即して考えなければならない。

第446条(保証人の責任等)

①保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。

民法446条を素直に読めば,保証人は,主たる債務を履行する責任を負うのであるから,保証も,「主たる債務について,債権者に対して『履行の引受け』をしたことによる責任」であると考えるべきである。

保証人は,債務者ではなく,第三者として,主たる債務の履行を引き受けているに過ぎない。第三者として履行を引き受けているからこそ,債権者に主たる債務の履行をしても,債務も債権も,ともに消滅せず,債務者に対する求償権の範囲で,債権は,自動的に,保証人へと移転するのである(民法500条以下)。

主たる債務が無効であったり,消滅すれば,「履行の引受け」としての保証も効力を失うのであり,それこそが,保証の付従性の意味である。主たる債務とは別個独立に保証債務が存在するといいつつ,保証債務に付従性があると認めるのは,矛盾以外のなにものでもないことに気づくべきである。

なお,保証人は主たる債務者がもつ抗弁権(時効の抗弁や同時履行の抗弁権など。取消権や解除権については争いがあるが,それが行使されるかどうか不確定の間は履行を拒絶できるとするのが通説)を主張できる。

先に述べたように,真の保証契約とは,債権者と保証人との間で締結される,委託を受けない保証契約ではなく,債務者と保証人との間で締結される,債権者のためにする保証契約であると解するならば,保証人のもつ抗弁権は,民法539条(債務者の抗弁)によって,学説ばかりでなく,明文の根拠を持つことになる。このように考えることによってこそ,保証人の保護の法理が明確となるのである。

ロ 保証債務は主たる債務に随伴する(随伴性)。

すなわち,主たる債務が移転されると,保証債務もこれとともに移転する。

保証には,付従性があると同時に,随伴性があるのは,保証が主たる債務の履行を引き受けているからである。主たる債務が消滅すれば,主たる債務の履行引受けの責任も消滅するのは,当然である。主たる債務が移転すれば,主たる債務の履行引受けの責任も移転するのが原則となる。

もしも,保証が,主たる債務とは別個独立の債務であるならば,付従性とは矛盾するし,随伴性についても,それを説明することはできないであろう。

保証の付従性と随伴性を説明できるのは,保証は,第三者による主たる債務の履行の引受けに基づく責任であり,主たる債務とは別個の保証債務という債務が存在するのではないことを認めなければならない。債務は,主たる債務ただ一つであり,保証債務という債務は実は存在しないのである。存在するのは,第三者による主たる債務の履行の引受けから生じる,債務のない責任のみである。

ハ 保証債務は補充性をもつ。

すなわち,主たる債務者が履行しない場合に,履行しなければならない義務である。したがって,保証人は,催告の抗弁権〔民452〕・検索の抗弁権〔民453〕をもつ。

しかし,連帯保証人はこれらの抗弁権をもたない〔民454〕。

保証が主たる債務に対して補充性を持つのは,付従性が理論上の必然的な結果であるのとも,随伴性が,実務上の要請に合致しているからでもなく,債権回収の手段として人のよい第三者に,「無償で無限責任を負担させる」という,保証契約が必然的に有する,「公序良俗違反性」を緩和するためのものである。

債務者以外の第三者に無償で無限責任を負わせるという制度は,そのままでは,公序良俗に違反して無効となる。保証契約が,かろうじて無効とならないのは,民法によって,保証人の求償権が確保されているからである。保証人がいったん弁済すると,求償権の確保は困難となる。したがって,保証人の求償権を確保するための最良の方法は,なるべく債務者に弁済させて,求償権の必要をなくすことであり(保証の補充性:民法452条~455条),事前求償権を認めて,弁済の前に求償権を確保することである(民法460条)。

したがって,求償権の確保を困難にする連帯保証は,民法454条の規定にもかかわらず,無償の保証人の責任をさらに強化するものであり,原則に立ち返って無効と考えるべきである。

もっとも,民法が規定している連帯保証の考え方そのものは,否定されるべき概念ではなく,例えば,連帯債務とか,民法719条の共同不法行為とかの場合のように,もともと債務を負っている者に対して,他の債務者の負担部分を連帯保証するという場合には,重要な意義を有している。

しかし,債務を負っていない第三者に連帯保証責任を負わせるという,連帯保証契約は,原則に立ち返って,無効と考えなければならない。

市販の保証契約書は,保証で済む問題を,すべて,一律に,連帯保証とするように規定されている。したがって,このような契約書によって締結された保証契約,すなわち,連帯保証契約は,すべて無効と考えるべきである。

ニ 貸金等根保証契約

貸金等根保証契約とは,一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって,その債務の範囲に金銭の貸渡しや手形割引によって負担する債務(貸金等債務)が含まれるものをいう。なお,保証人が法人であるものを除く)〔民465の2以下〕

貸金等根保証契約については,元本の確定期日と確定事由が問題となる。前者については,確定期日を定めた場合において,それが5年以内であればその期日であり,5年を超える期日(これは無効とされる)か,又は確定期日を定めなかった場合には,3年を経過する日とされる〔民465の3<1><2>〕。

また元本の確定事由は,債権者が主たる債務者又は保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権について強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき〔民465の4〔1〕〕,主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき〔民465の4〔2〕〕,主たる債務者又は保証人が死亡したとき〔民465の4〔3〕〕である。

根保証契約は,保証人の負担を加重するものであり,本来的には,無効と考えるべきであるが,民法によって,極度額が定められ,かつ,確定期日,または,確定事由が明確に定められているという理由によって,かろうじて,無効を免れている契約である。

5 求償

保証人は他人(主たる債務者)のために弁済するのであるから,保証人が弁済したときには,主たる債務者に対して求償権をもつ。その範囲は,受託保証人か委託なき保証人かで異なる〔民459~465〕。なお,受託保証人は一定の場合には,求償権を確保するため事前求償権をもつ〔民460〕。

保証を主たる債務とは別個・独立の債務であると考えた場合に陥る最大の問題点は,保証人が債務を弁済した場合に,債務者が債務の弁済をしたのであれば,求償権が生じるはずはないのに,なぜ,保証人が弁済すると,保証人は債務者に求償権を取得し,かつ,弁済を受けた債権が,自動的に保証人に移転するのかを説明することができないことである。

保証を主たる債務とは,別個・独立の債務とは考えず,第三者(保証人)による主たる債務の履行引受けであると考えると,利害関係者の弁済による求償権の取得も,弁済による代位が生じることも,すべて,理論上の当然の帰結として説明することができる。

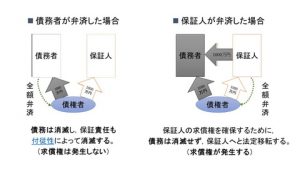

主たる債務と保証との関係を理解しようと思うのであれば,主たる債務者が債務を全額弁済した場合の法律関係と,保証人が主たる債務者に代わって全額弁済した場合の法律関係を比較・検討してみればよくわかる。

第1に,主たる債務者が主たる債務の全額を弁済した場合を考えてみよう。この場合,弁済によって,主たる債務は消滅する。さらに,主たる債務の消滅による付従性によって,保証責任も消滅する。つまり,主たる債務者が債務の全額を弁済した場合には,すべてが消滅する。

第2に,保証人が債務者に代わって,債権者に全額を弁済した場合を考えてみよう。この場合,弁済によって債権者は満足するが,保証人には,債務者に対する求償権が残る。この求償権を確保するため,民法500条以下によって,弁済による代位が発生する。すなわち,満足した債権者に代わって,保証人が債権者に代位して,債務者に債務の履行を請求できるのである。つまり,この場合には,債権は消滅せず,あらゆる担保を含めて,債権者のすべての権利が消滅することなく,保証人へと移転するのである(民法501条)。

従来の通説は,保証人による保証債務の弁済によって,保証債務は消滅し,主たる債務も消滅すると考えた上で,内部関係として,保証人には,不当利得に基づく返還請求権としての求償権が生じると考えてきた。

しかし,この考え方は,以下のように,完全に破綻している。

第1に,保証債務の弁済によっても保証債務は消滅しない。民法501条によって,債権に随伴して,保証債務も保証人に移転した上で,混同によって消滅するに過ぎない。

第2に,保証債務の弁済によっても,主たる債務も消滅しない。保証人の求償権を確保するために,債権者の有していた債権は,保証人へと移転し,存続するからである。主たる債務が消滅するのは,債務者が保証人の求償に応じて,債務を弁済したときである。

第3に,求償権は,広い意味での不当利得の考え方に含まれるが,民法上は,求償権は,民法459条~民法465条までの詳細な規定によって保証人に与えられる権利であり,「法律上の原因」に該当する。したがって,「法律上の原因がない」ことを発生原因とする,民法703条以下の不当利得の規定は適用されない。

6 種類

以上に述べた通常の保証債務のほか,連帯保証と共同保証とがある。

これらについては,民法に特別の規定〔民454・456〕がある。 【通常の保証・保証連帯・連帯保証の比較】

3.保証人の弁済は,主たる債務を消滅させるか?

最二判平25・9・13民集67巻6号1356頁は,債務者を相続した場合の事例においてではあるが,以下のように述べて,保証人が,保証人として「保証債務」を一部弁済した場合でも,主たる債務の時効が中断すると判示している。

債務の弁済が,債務の承認を表示するものにほかならないことからすれば,主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は,これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえる。

もしも,保証債務を主たる債務とは別個・独立の債務であると考えるならば,保証債務の弁済は,あくまで,保証債務の消滅原因に過ぎないと考えるべきであり,それは,主たる債務の消滅原因でもなく,一部弁済の場合も,主たる債務の時効中断原因ともならないと考えなければ一貫しない。

しかし,保証人の弁済は,保証債務という主たる債務とは別個・独立の債務ではなく,正当な権限者として,主たる債務の履行を引き受けているのであるから,保証人の弁済は,たとえ,主たる債務者を相続していない場合であっても,主たる債務の一部弁済であるから,常に,主たる債務の時効を中断すると考えるならば(加賀山 茂「判批・債務者を相続した保証人が「保証債務」を弁済した場合の時効の中断」法律時報87巻12号(2015/11)113-116頁),最高裁の判決するところの意味がよく理解できる。

通説の出発点である,保証債務は,本来の債務と同様,独立した債務であるとしながら,本来の債務に付従するとしている点は,論理的な破綻である。このような論理の破綻を重大であると考えないところに,法律学が,社会科学としての存在を危ぶまれる原因がある。法律学にとって,論理は重要であり,論理学を無視した法律学は,学問として成り立たないといわなければならない。

このように考えると,民法の保証に関する学説は,はじめ(債務のない責任であるのに,主たる債務とは別個・独立の債務であると誤解)から終わり(保証債務の弁済による求償のメカニズム)まで,すべての点で誤りに陥っていることがわかる。しかし,出発点を誤れば,最後まで誤るのは当然の帰結であり,民法学は,その点は,一貫しているともいえよう。

4.保証契約は,無償かつ片務の契約か?保証人保護の理由は何か?

民法の保証契約は,原則として,無償契約かつ片務契約だと考えられてきた。

第1に,有償の保証契約としては,保証協会による信用保証契約があるが,これは,保証ではなく,有償の債権売買(ファクタリング)と考えるべきであろう。この契約においては,資本主義の契約にふさわしく,有償性と交換性が兼ね備えられており,国家の保護まで受けている信用保証協会を民法上の保証人として保護する必要がないからである。その他の場合であっても,有償性と交換性が備わっている保証契約は,民法上の保証契約とは異なる契約として,民法上の特別の保護を必要としないと考えるべきであろう。

第2に,保証を片務契約だと考えるのは,民法上も誤りであると考える。民法は,債権者が催告の抗弁,検索の抗弁に違反した場合に,保証人を免責することを規定しており(民法455条),このことから,債権者は,適時執行義務を負っていると考えられている。また,民法5054条は,債権者の担保保存義務を規定しているが,この場合の債権者の典型例は,保証人と考えられている。したがって,民法上も,債権者は,債務者に対して,保証人に対して,債務を負っており,片務契約とはいえないと思われる。さらに,民法改正案は,民法458条の2,458条の3を新設し,そこにおいて,債権者の保証人に対する情報提供義務を規定することになっており,保証契約の双務契約性が強化されることになる。

保証契約は,資本主義の特色である,交換性と対価性を欠いており,利子を含めた債務額の範囲ではあるが,債務者の無資力のリスクを保証人に,無償で,かつ,無限責任を負わせるものであり,本来は,公序良俗に違反する契約というべきである。

保証契約が公序良俗に違反して無効となれない理由は,民法が,保証人の責任を付従性,補充性,求償権の確保に万全を期しているからである。

したがって,民法における保証人保護に関する規定について,債権者の有利に変更した場合には,保証契約は,保証人に無償で過酷な無限責任を負わせる契約として無効となると考えるべきであろう。

このことが,保証人保護の意味であり,たとえば,保証の補充性を奪う,連帯保証契約は,特別の理由が示されない限り,無効と解すべきであるし,債権者の担保保存義務を免責する約款も,同様にして,無効と解すべきである。

Ⅲ 民法改正案の問題点

1.保証契約の性質に関する理解不足

以上の考察を通じて,保証契約において,保証の付従性,補充性,求償権の確保が必要な理由が明らかになったと思われる。

保証人を保護しなければならない理由は,単に人のいい保証人を保護するという政策的配慮以上に,保証契約の性質が,現代社会にそぐわない前近代的な契約だからである。

保証契約は,本来債権者が負担すべき債務者の無資力のリスクを無償で,無制限に保証人に転嫁するという,資本主義社会においては,あるまじき契約であり,しかも,資本主義において促進すべき交換性も有償性も存在しない契約である。

したがって,債務者の無資力を無償かつ無制限に転嫁しようとする保証契約は,本来的には,公序良俗に反する無効な契約であり,将来的には,有償でリスクを分散する保険契約へと転化・解消されていくべき契約であると考えるべきである。

このような本来公序良俗に反する契約が,民法において有効とされている理由は,民法においては,以下の三つの要素が確保されているからである。

- 保証の付従性が確保されている(民法448条)

- 保証人に対する債権者の義務が確保されている(民法455条,504条)

- 保証人の求償権が確保されている(民法459条~465条)

したがって,このような保証人保護の規定が確保されない場合,または,債権者の義務が免責される場合には,保証契約は,原則に戻って,無効と考えるべきである。

それにもかかわらず,今回の民法改正は,保証人保護を標榜しているものの,以上の要件を確保するどころか,債権者に免責を与える規定を新設するなど,保証人の保護に反する規定を増加させており,保証人保護の期待を裏切るものとなっている。

2.保証の付従性の確保の失敗

保証人は,債務者の無資力の危険を一時的に回避する責任であり,債務者の責任よりも重い責任であってはならない。

民法は,このことを,保証の付従性として,明文で規定している(民法448条)。ところが,破産法は,この原則に反して,債務者が免責されても,保証人は責任を負い続けるとしている(破産法 第253条第2項)。

したがって,民法改正の理由の一つが,保証人の保護とされている以上は,債務者を免責させる一方で,保証人を免責しないという破産法の規定を改正することが重要である。

その方法としては,アメリカの一部の州のように保証人がいる場合には,債務者の破産免責を認めないとするか,フランス法のように,保証人の求償権は破産後も消滅しないとするか,いずれかの方法を採用すべきである。このような提案をしないのであれば,今回の民法改正について,保証人の保護を目的とすると標榜すべきではない。

3.保証人の補充性の確保の失敗

現代においては,純粋な保証契約はほとんど存在せず,ほとんどが連帯保証契約となっている。しかし,連帯保証契約には,補充性がなく,債権者が負担すべき適時執行義務違反による保証人の免責のチャンスを奪っている。

今回の民法改正の目玉である,債権者の保証人に対する情報提供義務(改正案第485条の2,第485条の3)は,まさに,債権者の義務を強化するものであるが,連帯保証を野放しにしていたのでは,債権者の義務を強化したことにはならない。

保証人の保護を強化するのであれば,保証人の補充性を強化するため,特別の理由がない限り,連帯保証契約は,無効とするという改正を行うべきである。

4.債権者の担保保存義務の強化の失敗

今回の民法改正は,保証人の保護を奪う規定が多い。その最たるものが,債権者の担保保存義務を免責する明文の規定(民法504条第2項の免責規定)を置いた点に表れている。フランス民法(2314条)は,保証人を保護し,債権者の保証人に対する義務を強化するために,債権者の担保保存義務を免責する条項は無効と定めている(加賀山茂「民法改正案における『社会通念』概念の不要性」明治学院大学法科大学院ローレビュー第24号(2016/3/) 1-20頁)。

これに反して,保証人の保護を標榜しながら,保証人の保護を弱める規定を新設するようでは,誇大表示といわざるを得ない。したがって,改正案第504条第2項は,削除されるべきである。

5.経営者保証は会社の有限責任と矛盾する

今回の民法改正における保証人保護の目玉として,個人根保証契約における保証人の保護がある。

しかし,個人保証で最も過酷な責任を負わされるのが,経営者保証であり,株式会社等の有限責任会社について,個人保証契約を認めることは,経営者個人の無限責任を認めるものであり,株式会社の有限責任の法理に逆行する。この点からも,改正案465条の9は,削除されるべきである。

Ⅳ 結論

1.連帯債務と保証に関する学説は,民法学における腐敗の構造の典型例である

民法学者のほとんどは,連帯債務とは,「複数の債務者が同一内容の給付について,それぞれ独立に債権者に対して全部の給付をする債務を負い,その中の1人が弁済すれば,他の者も債務を免れるという多数当事者の債務である」という定義を是認し続けている。

しかし,この定義は,独立の債務が複数合わさっても,債権額が同一である(1+1=1)という点で誤っており,連帯債務者の一人が全額を弁済すれば,弁済した者は,債権者に代わって,他の者に対して債務の履行を請求できる点でも,誤っている。

このような,論理学や数学の基本にも悖る定義を是認し続けて,少数とはいえ,このような根本的な誤りの指摘があるにもかかわらず,それらの指摘を無視し続けている民法学は,腐敗しているといわなければならない。

また,保証債務は,主たる債務とは別個・独立の債務であるとしながら,主たる債務が消滅すると,保証債務も消滅するとしているのは,論理的に矛盾している。さらに,保証人が保証債務を弁済すると,主たる債務は消滅するとしているが,主たる債務とは独立の債務を弁済しても,主たる債務は消滅するはずがないし,実際にも,保証人の求償権を確保するために,主たる債務は存続する。

このような論理的にも破綻し,実際にも誤った結論を保持し続けている民法学は,腐敗しているといわなければならない。

2.保証の性質と保証人による弁済の効果

本稿によって,保証契約の当事者,保証の性質と保証人による弁済の効果について,以下の3点が明らかにされた。

(1) 保証契約は,債務者と保証人との間で締結される「第三者(債権者)のためにする契約」(民法537条)である

保証契約は,従来は債権者と保証人との間で締結される契約であると考えられてきたが,それだけでは,委託受けない保証という,事前求償権もなく(民法460条の反対解釈),求償権も制限される(民法462条)という,保証人にとって非常に不利な契約となってしまうため,実際には,保証契約のすべてが,委託を受けた保証となっている。

この点を考慮するならば,現実の保証契約は,委託を受けた保証契約であり,契約当事者も,債権者と保証人との間で行われているというのは形式的な見せかけの保証契約に過ぎず,真の保証契約とは,債務者と保証人との間で行われる書面による「債権者のためにする保証契約」(民法537条~539条)であると考えるべきである。そうすると,債権者と保証人との間で行われる保証契約とは,債権者の受益の意思表示を書面で明確にしたものに過ぎないということになる。

しかも,このように考えると,債務者と保証人との間の契約が書面で行われていなければ無効となる(民法446条2項)ため,保証人が保護される上に,保証人が債務者に対して有している抗弁は,すべて,債権者に対抗できることになる(民法539条)。さらに,保証人は,債権者と債務者との間で生じた主たる債務の不成立・無効・消滅についても,保証の付従性(民法448条)によって保護されることになる。

(2) 保証契約の内容は,「保証人による債務の履行の引受け」であり,保証人が負うのは,「債務のない責任」である

上記の保証契約(書面による無償の債権者のための保証契約)によって生じる保証の内容は,債務者が任意に弁済しない場合に,債権者のために,保証人が債務者に代わって債務を弁済することを引受けることであり,その契約によって,保証人は,直接,債権者に対して債務を履行する責任負う。したがって,保証人が負う責任は,債務のない責任に過ぎず,本来の債務のほかに保証債務という独立の債務が存在するわけではない。

(3) 保証人の弁済によって求償権が生じ,債権は,消滅せず,保証人に移転する

保証人の弁済は,保証債務という債務の弁済ではなく,第三者による主たる債務の肩代わり弁済であり,第三者である保証人の求償権を確保するために,主たる債権・債務は消滅することはない。

保証人の求償権を確保するために,債権は存続し,保証人に移転するのであって(民法500条,501条),債権が消滅するのは,債務者が保証人に債務を弁済したときである。

3.保証契約の公序良俗違反性

保証契約は,債権者を保護するために,債務者の無資力のリスクを無償で保証人に転嫁するという契約であり,取引における交換性,対価性を欠いており,本来は,公序良俗に違反する契約として無効とされるべき契約である。

しかし,保証の付従性が確保され,かつ,債権者にも,保証人に対して,債務および債務者に関する情報提供義務,債務者に対する適時執行義務,および,担保保存義務が確実に課され,さらに,保証人の求償権が確保されている場合にのみ,かろうじて無効となることを免れて,有効となる。

4.連帯債務の性質

連帯債務とは,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)との結合である。したがって,連帯債務の定義は,従来の定義に替えて,以下のように定義しなおすべきである。

連帯債務とは,複数の債務者が各自の債務(負担部分)に加えて,他の債務者の債務を相互に連帯保証(保証部分)することが,契約によって,または,法律の規定によって義務づけられているために,各債務者のそれぞれが,負担部分と保証部分の合計額を債権者に対して弁済する責任を負う多数当事者の債権・債務関係をいう。

連帯債務の債務者の一人が自己の負担部分のみを弁済した場合には,他の連帯債務者の当該債務者に対する保証部分は付従性によって消滅する。さらに,自己の負担部分を越えて弁済した場合には,その他の連帯債務者に対して,その負担部分に応じて,債権者に代位して求償することができる。

連帯債務が連帯保証契約を含むものである以上,連帯債務契約の場合にも,保証債務の場合と同様,連帯債務者間の債権者のためにする連帯保証契約を書面で作成し,債権者の受益の意思表示が必要である。いずれを欠いても,連帯債務契約は無効となる(民法446条2項)。もっとも,法律上の連帯債務(民法719条など)の場合には,法定責任であるため,書面の作成は必要ではない。

5.連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を及ぼすかどうかの基準

連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を及ぼすかどうかの決定的基準は,保証の付従性である。

連帯債務の一人に生じた事由が連帯債務に影響を及ぼす場合は,以下の3つにまとめることができる。

- 連帯債務者の一人が連帯債務の全額を弁済した場合(弁済と同様の効果が生じる相殺,更改,混同の場合も同様である)には,債務が消滅せず,負担部分を超えた金額の範囲で,債権が保証人に移転する理由は,民法442条,500条,501条の組合せによって明らかとなる。

- 連帯債務の絶対的効力のうち,負担部分についてのみ効力が生じる(無効・取消,免除,消滅時効)については,すべて,負担部分の無効・消滅による連帯保証部分の付従性に基づく無効・消滅として,論理必然的に説明できる。

- 請求の絶対的効力も,民法457条(主たる債務者について生じた事由の効力)第1項が,「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は,保証人に対しても,その効力を生じる」を準用することによって説明が可能となる。

6.保証人と連帯債務者の求償権の性質

保証人と連帯債務者が,それぞれの負担部分を越えて弁済し,共通の免責を得てことによって生じる求償権は,債権者の満足によって生じる債権の保証人・連帯債務者への法定移転によって確保される。

7.民法改正案の失敗の原因と廃案の必要性

民法(債権関係)改正案の保証と連帯債務に関する部分の失敗は,保証の本質と連帯債務の本質に対する無知から生じている。

民法学の腐敗を防止するためには,民法典論争の場合と同様に,民法改正案を廃案とし,新しいメンバーによって改正案を作成し直すべきである(なお,今回の民法改正における法制審議会の構造的な腐敗については,鈴木仁志『民法改正の真実-自壊する日本の法と社会』講談社(2013/03/10)参照)。

参考文献

[淡路・連帯債務(1975)]

淡路剛久『連帯債務の研究』弘文堂(1975)

[淡路・債権総論(2002)]

淡路剛久『債権総論』有斐閣(2002)338-430頁

[石坂・中島第一批判(1911)]

石坂音四郎「中島博士ノ連帯債務論ヲ評ス」京都法学会雑誌6巻10号(1911)1495頁

[石坂・中島第二批判(1911)]

石坂音四郎「再ヒ中島博士ノ連帯債務論ヲ評ス」京都法学会雑誌6巻12号(1911)1801頁

[近江・債権総論(2005)]

近江幸治『民法講義Ⅳ 債権総論』〔第3版〕(2005)180-235頁

[奥田・債権総論(1922)]

奥田昌道『債権総論』〔増補版〕悠々社(1992)344-420頁

[尾崎・連帯・不真正連帯債務(1985)]

尾崎三芳「連帯債務・不真正連帯債務」星野英一編『民法講座第4巻債権総論』有斐閣(1985)207-245頁

[於保・債権総論(1972)]

於保不二雄『債権総論』〔新版〕有斐閣(1972)220-290頁

[加賀山・相互保証理論モデル(2001)]

加賀山茂「民法における理論モデルの提示と検証-連帯債務に関する相互保証理論モデルを例として-」法学教室244号(2001/01)19-28頁

[加賀山・契約法講義(2007)]

加賀山茂『契約法講義』日本評論社(2007)358-387頁

[加賀山・担保法(2009)]

加賀山茂『現代民法・担保法』信山社(2009/12)133-172頁

[加賀山・担保法のパラダイム(2011)]

加賀山茂「担保法の新しいパラダイムとその教育-担保法革命とは何か-」明治学院大学法科大学院ローレビュー14号(2011/03)1-46頁

[加賀山・債権担保法(2011)]

加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社(2011/09)111-176頁

[加賀山茂・私法学会ワークショップ(2011)]

加賀山茂「2011日本私法学会ワークショップ 『担保法の新しいパラダイムとその教育』」私法74号(2012)149-151頁(司会:千葉恵美子)

[加賀山・DVD担保法革命(2013)]

加賀山茂『DVD講義 ビジュアル民法講義シリーズ1 民法入門・担保法革命』信山社(2013/12)

[加賀山・判批「保証債務の弁済と時効中断」(2015)]

加賀山茂「民事判例研究(948)債務者を相続した保証人が『保証債務』を弁済した場合の時効の中断」法律時報2015年11月号113-116頁

[加賀山・民法改正案の評価(2015)]

加賀山茂『民法改正案の評価-債権関係法案の問題点と解決策-』信山社(2015)11-12頁,55頁

[加賀山・民法改正案の社会通念批判(2016)]

加賀山茂「民法改正案における『社会通念』概念の不要性」明治学院大学法科大学院ローレビュー第24号(2016/03) 1-20頁

[有斐閣・法律学小辞典(2008)]

金子宏,新堂幸司編『法律学小辞典』〔第4版補訂版〕有斐閣(2008)

[潮見・プラクティス債権総論(2007)]

潮見佳男『プラクティス民法 債権総論』〔第3版〕信山社(2007/3/20)543-644頁

[潮見・民法改正案の概要(2015)]

潮見佳男『民法(債権関係)改正法案の概要』金融財政事情研究会(2018/08)633-663頁

[清水・プログレッシブ債権総論(2010)]

清水元『プログレッシブ民法[債権総論]』成文堂(2010/4/20)198-249頁

[鈴木仁志・民法改正の真実(2013)]

鈴木仁志『民法改正の真実-自壊する日本の法と社会』講談社(2013/03/10)

[鈴木禄弥・債権法講義(1987)]

鈴木禄弥『債権法講義』〔改訂版〕(1987)創文社

[高橋眞・入門債権総論(2913)]

高橋眞『入門 債権総論』成文堂(2013/4/20)230-269頁

[椿・多数当事者の債権(1965)]

椿寿夫「多数当事者の債権・債権の譲渡」西村信雄編『注釈民法(11)債権(2)』有斐閣(1965)

[円谷・債権総論(2010)]

円谷峻『債権総論-判例を通じて学ぶ-』〔第2版〕成文堂(2010/9/20)239-291頁

[中島・連帯債務(1911)]

中島玉吉「連帯債務ノ性質ヲ論ス」法学志林13号8=9号(梅博士追悼記念論文集)(1911)1頁以下

[中島・連帯債務再論(1911)]

中島玉吉「再ヒ連帯債務ノ性質ヲ論シテ石坂博士ニ答フ」京都法学会雑誌6巻11号(1911)1621頁

[中田・債権総論(2008)]

中田裕康『債権総論』有斐閣(2008/1/30)

[成田・連帯債務論攷(2015)]

成田博『連帯債務論攷』日本評論社(2015)1頁以下

[平井・債権総論(1994)]

平井宜雄『債権総論』〔第2版〕弘文堂(1994)327,330頁

[深川・相互保証理論の再評価(2014)357-391頁]

深川裕佳「連帯債務に関する相互保証説の再評価-フランスにおける議論を参考にして」名古屋大学法政論集254号(中舎寛樹教授退職記念論文集)(2014/3/28)357-391頁

[福田・連帯債務の学説史(2015)]

福田誠治「連帯債務の学説史」平井一雄・清水 元編『日本民法学史・続編』信山社(2015)257-305頁

[前田・口述債権総論(1993)]

前田達明『口述 債権総論』〔第3版〕成文堂(1993/4/1)317-390頁

[山中・連帯債務の本質(1955)]

山中康雄「連帯債務の本質」勝本正晃=村教三編『石田文次郎先生還暦記念 私法学の諸問題(1)私法』有斐閣(1955)371頁

[山中・連帯の意味(1956)]

山中康雄「いわゆる連帯ということの意味」民商法雑誌33巻3号(1956)317頁

[我妻・債権総論(1964)]

我妻栄『新訂債権総論(民法講義Ⅳ)』岩波書店(1964)401頁以下